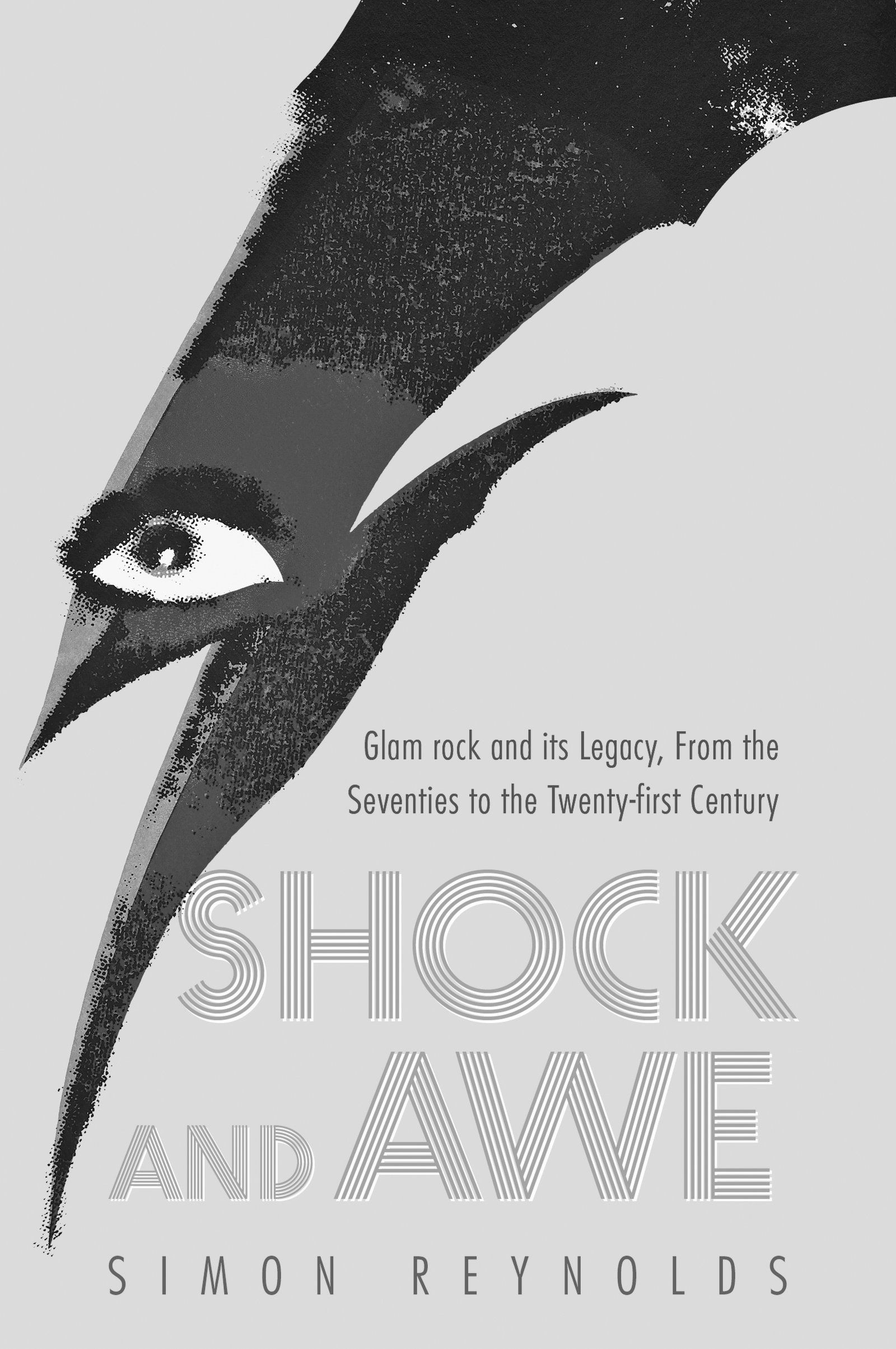

Molti elementi interessanti, al di là di quelli strettamente musicali, si possono trovare nel recente libro di Simon Reynolds sul Glam Rock, Shock and Awe. La musica Glam, nel periodo del suo picco, che si potrebbe collocare nella prima metà degli anni settanta, è significativa per il modo in cui gioca continuamente con le identificazioni e con le maschere, per il gioco ricombinante di codici e stili che anticipa quello che poi si sarebbe chiamato postmodernismo. Soprattutto, per la sua spinta contemporaneamente orientata verso il passato e il futuro. Per parafrasare il Deleuze della Logica del Senso, il Glam si muove in due direzioni temporali diverse, spostandosi lungo la linea del Passato e quella del Futuro, e l’unico tempo che schiva è il Presente, cioè il tempo dell’identificazione. Dallo strano misto di ingenuità e arrivismo di Marc Bolan, sospeso tra rievocazioni tolkieniane freak folk e perfetti e levigati gioielli pop, fino al consapevole scivolamento retrofutirsta dei Roxy Music, che si muovono tra il glamour degli anni cinquanta, o ancora prima quello delle Bright Young Things degli anni trenta, costruendo allo stesso tempo veicoli musicali estremamente innovativi, in connessione diretta con il futuro. Nella convivenza, durata un paio di dischi, tra i vocalizzi teatrali e manierati di Bryan Ferry e le elaborazioni elettroniche e rumoriste di Brian Eno, viene ben rappresentato questo scambio tra fasi e sequenze musicali e culturali apparentemente incompatibili. Da una parte un ritorno alle radici della prima generazione del rock ‘n’ roll, che cerca consapevolmente di smontare l’ipotesi “adulta” della seconda generazione – quella che culmina con i Beatles, la serietà del messaggio impegnato dei songwriters e con il “darsi un tono” virtuosistico del prog. Dall’altra, il ricorso alle invenzioni produttive e tecniche degli anni settanta, con batterie e chitarre raddoppiate, effetti di delay, suoni levigati e plastici, droni cosmici e inserti di rumore puro.

Questo gioco su tempi diversi concorre a fissare gli artisti glam come se fossero manichini o maschere, bloccati in una serie di pose fotografiche tra squisitezza retro e design kitsch futurista, come se Cary Grant si trovasse in un film di Kubrick, o la Garbo girasse per la New York piena di immondizia degli anni settanta. E non a caso vengono in mente immagini, prima ancora che suoni. Il glam è un specie di musica dell’occhio – prima ancora che per l’orecchio – impegnata in una continua sfilata, una specie di esibizione ed esposizione allo sguardo, in cui gli artisti provano vestiti, passano in rassegna stili, indossano maschere come se pescassero alla rinfusa da una scatola di fotografie in cui ci si può imbattere in dark ladies, travestiti, star del cinema, ricchi possidenti terrieri che sorseggiano champagne, elfi teenager, fotomodelle fetish, maschere di carnevale, vecchi imbrillantinati, dive vestite di stracci, uomini in collant leopardati.

Lo sguardo a cui tutta questa sfilata si indirizza è quello sessualizzato del pubblico, certo, ma anche lo sguardo stilizzato dell’obiettivo fotografico, come se il flusso del desiderio messo in circolo tra gli spetttori ritornasse all’artista, che si contempla attraverso lo sguardo del fan, per poi ribaltarsi nella posa ostentata, in attesa dello scatto capace di fissarla, renderla iconica, trasformarla in un brand e quindi in un prodotto commercializzabile. È una riproposizione pop del classico scambio nietzscheano tra Apollo e Dioniso, tra la forma che blocca la forza e la forza che eccede la forma, tra flusso e contorno, rilanciata attraverso un circuito spettacolare ed economico. Il dispendio e l’eccesso del rock catturato nella levigatezza formale della posa stilizzata.

In tutto ciò troviamo un paradosso: se è vero che il glam schiva il presente,per scivolare verso il passato e verso il futuro, questo movimento contraddittorio viene reso in una serie di blocchi temporali, che congelano le pose in una sorta di istantanea fotografica. Ancora Deleuze ci può venire in aiuto qui, con l’idea che da una parte il flusso della realtà eccede sempre in presente, in quella spinta che viene chiamata “divenire”, sottratta alle identità stabili. Ma allo stesso tempo dal flusso della realtà, dal rimescolamento dei corpi e degli stati di cose, si stacca il senso, come un effetto di superficie, il sorriso del gatto di Alice, neutro e impassibile, sempre sul punto di ribaltarsi nel non senso. Dire che il senso è un effetto vuol dire che la direzione di lettura di un fenomeno, se questo fenomeno è davvero innovativo, avviene sempre attraverso una sorta di estrazione: dalla successione storica dei fatti, emerge qualcosa che rompe la continuità, aprendo uno spazio non pensato e non previsto, quello che Deleuze chiama virtuale. È il margine virtuale di un evento a far sì che la sua carica innovativa rimanga attiva al di là delle semplici apparizioni storiche. Per capirci, il Glam, nato in un certo momento storico, diventa un evento musicale riattivabile più volte nel corso della storia della musica: nella coscienza dell’immagine dei Duran Duran così come nella decadenza da Sunset Boulevard dei Motley Crue. Nell’edonismo transgender della Disco Music e nella consapevolezza citazionista del Post Punk, fino ad arrivare all’idea della storia del rock come archivio digitalizzato di possibili stili attivabile con un click su Youtube o su Spotify, fino alla sampledelia, al culto del successo dei rapper e al trovarobato hipster.

L’altra inversione presente nel glam è ovviamente quella tra maschile e femminile. E Shock and Awe analizza benissimo la femminiltà elfica di Marc Bolan – che lavora sul margine sottile tra la provocazione e l’oggetto del desiderio per le ragazzine alla ricerca di un’ideale maschile non troppo minaccioso –, la mascolinità eccessiva di Gary Glitter e il puro camp newyorkese che dai travestimenti di Wayne County arriva al Rocky Horror Picture Show. Ma è ancora nei Roxy Music che si trova il caso più interessante, con la femminilizzazione spinta di Brian Eno accoppiata alla sua immagine eccentrica di genio elettronico e al suo insaziabile istinto sessuale etero, al punto che il dandy Brian Ferry si sente direttamente minacciato ed espelle l’alieno Eno e le sue tastiere noise dalla band. In questa rivalità tipicamente macho sta un altro ingrediente della formula Glam: maschile e femminile si mescolano ma, a parte rare eccezioni, i ruoli e gli equilibri di potere rimangono quelli tradizionali, e il contaminarsi dei generi sembra più un gioco di marketing. Eppure, in questa rivoluzione tutta giocata attraverso spostamenti stilistici, qualche elemento di cambiamento reale è passato: il fatto che il ruolo potesse essere indossato prima ancora che vissuto, che i limiti si potessero superare, che il pop potesse di nuovo essere una forma di piacere e di gioco. Che anche chi stava ai margini della società potesse sentirsi, finalmente, affascinante, fosse solo per un taglio di capelli, un filo di mascara o una giacchetta di piume di marabù.

La spinta innovativa del glam si concretizza intercettando i codici più improbabili, in una continua inversione di alto e basso, passando per il kitsch assoluto dei New York Dolls, anticipatori del trash rock degli anni ottanta, per il pop elettrico iperprodotto degli Sweet, per l’immagine da tomboy di Suzie Quatro, per le provocazioni da grand guignol di Alice Cooper, per gli inni working class degli Slade, istrioni dickensiani della Black County industriale. E soprattutto – come è ovvio – per il consapevole gioco performativo di David Bowie, la cui vocazione al cambiamento e al gioco di specchi – che lo ha reso un’icona – è in realtà quanto di più distante da ogni idea di autenticità rock.

Proprio “performance” è la parola che conta, nel contesto descritto da Reynolds: il glam performa più che vivere, rilegge a distanza più che identificarsi, pasticcia con i codici e colleziona stili, più che esprimere emozioni. E in questo, verrebbe da dire, il glam è una musica profondamente “stupida”, per il suo stare sempre in bilico tra un identificazione compiuta e una distanza che fa crollare tutto, mostrando come sotto la raffinatezza delle combinazioni stilistiche c’erano isole di incompetenza musicale, intollerabili derive trash, superficialità pop rispolverate attraverso il glamour americano, i maghi del Signore degli Anelli, il cabaret decadente berlinese, il travestitismo camp, il culto dell’eleganza mod e le aspirazioni upper class. Il Bowie che colleziona e indossa stili per lasciarli cadere con rapidità impressionante non è tanto diverso dai due celebri stupidi Bouvard e Pecuchet di Flaubert e dalla loro vocazione di copisti che li porta ad attraversare e vivere in modo rapidissimo e momentaneo saperi, scienze, filosofie, visioni del mondo, segnali di stile. E in questo sta l’interesse del Glam: il vivere il presente come serbatoio di modelli del passato, e quindi storicizzati, in cui il porno camp di Russ Meyer, il glamour luminoso delle stelle del cinema, la capacità di autonarrarsi dell’adolescente appassionato di fantasy, il design modernista, le superfici di plastica della pop art, i codici decostruiti dell’avanguardia possono combinarsi per dare corpo a straordinarie apparizioni musicali.

Il caso di Bowie introduce però altre variabili: il gioco sull’identità è anche lo specchio di individui in perenne crisi. Bowie non finisce mai di cercarsi, dal capellone dandy della fine anni sessanta all’alieno Ziggy, dal duca bianco diafano e paranoico della fuga in California alla rinascita musicale e personale del periodo berlinese. Quello che mi pare interessante è un certo rapporto di risonanza creativa con i luoghi: Bowie in versione thin white duke assorbe l’atmosfera decadente e terminale di Los Angeles -, il cul de sac spirituale fatto di sole e coca, da viale del tramonto – passa attraverso il road movie cosmico dell’uomo caduto sulla terra, scende in una deriva nazi esoterica molto californiana per poi sentire la necessità di ritrovarsi nel cuore dell’Europa, nel non-luogo per eccellenza, Berlino. La performance diventa anche una specie di turismo del sé, un’immersione nel gioco della fantasia che crea scenari interiori utilizzando tutto quello che ha a disposizione. Col rischio di essere però fraintesi, perché a coincidere del tutto con la propria immagine si rischia di non controllare fino in fondo quello che gli altri – la stampa, i produttori, i fan – percepiscono di noi. E il vero emblema del periodo è forse la serie di foto di Bowie in piedi nella sua Mercedes 600 cabrio, alla Victoria Station, che sembra improvvisare un comizio nazista, in mezzo a un pubblico di baffuti energumeni working class che escono da un romanzo di David Peace. Il sogno degli anni settanta ridotto a incubo fotografico, mentre il capitalismo affila le lame ed è pronto ad assorbire ogni produzione estetica in una nicchia di mercato. L’immagine è competizione, l’ambiguità è valore, la politica è capitale. Ma per un attimo uno strano sogno sembra ancora possibile. Il glam come supremo bricolage in cui i maghi di Tolkien evocati da Bolan viaggiano lungo il Sunset Boulevard, di notte, sulla mercedes di Bowie, utilizzando il paesaggio urbano come un alfabeto runico. L’euforia si muta in disforia, l’essere in un luogo preciso diventa transito, deriva, passaggio, sinapsi chimica, magia.