Public Service Broadcasting – Everest (Visti a Sexto Nplugged 2016)

Goblin – Deep Shadows (Vista al Traffic Festival 2009)

Raime – Exist In The Repeat of Practice (Visto al Codalunga 2014)

Rover – Tonight (Visti a Sexto Nplugged 2013)

Protomartyr – Come & See (Visti al Cas’aupa 2014)

Baudelaire – Baustelle (Visti al New Age Club 2008)

!!! (Chk Chk Chk) – Heart Of Hearts (Visti a Ferrara sotto le stelle 2010)

Chrome Hoof – Tonyte (Visti a Italian Wave Love Festival 2008)

Silverio – Perro (Visto al Codalunga 2014)

Asian Dub Foundation – Fortress Europe (Visto a Marango Ca’ Alleata 2007)

St. Vincent – Birth In Reverse (Vista a Sexto Nplugged 2015)

Fuck Buttons – The Red Wing (Visti a Arti Vive Festival 2014)

Mogwai – Rano Pano (Visti a Sexto Nplugged 2018)

Pulp – Do You Remember The First Time (Visti alla Fiera della Musica 2012)

Zu – Ostia (Visti a Trieste Teatro Miela 2010)

Trentemøller – Moan (Visto a Sexto Nplugged 2017)

Amari – 30 anni che non ci vediamo (Visti al New Age Club 2013)

The Divine Comedy – Tonight We Fly (Visti a Sexto Nplugged 2011)

LCD Soundsystem – Tribulations (Visti a Ferrara sotto le stelle 2010)

Santigold – L.E.S Artistes (Vista al Traffic Festival 2009)

Soulwax – NY Excuse (Visti a Jesolo Terrazzamare 2008)

The Wombats – Let’s Dance to Joy Division (Visti al New Age Club 2011)

Franz Ferdinand – Ulysses (Visti a Jesolo Palasport 2009)

Ninos Du Brasil – Sombra da Lua (Visti a La Tempesta, l’Emilia, la Luna 2014)

The Mojomatics – Wait A While (Visti a Italian Wave Love Festival 2008)

Nouvelle Vague – In A Manner Of Speaking (Visti a Sexto Nplugged 2011)

Ottone Pesante – Evil Anvil (Visti al Deposito Giordani 2015)

Radio Moscow – 250 Miles (Visti a Festintenda 2009)

Liars – Mess On A Mission (Visti a Spazio Aereo 2014)

Bud Spencer Blues Explosion – Hey Boy Hey Girl (Visti al Zion Rock Club 2009)

The Ventures – The 2000 Pound Bee (Parts 1 & 2) (1962)

The Crystals – Then He Kissed Me (1963)

The Beach Boys – Don’t Worry Baby (1964)

The Supremes – Baby Love (1964)

The Righteous Brothers – You’ve Lost That Loving Feeling (1964)

Petula Clark ~ Downtown (1964)

Jerry Butler – I don’t want to hear it anymore (1964)

Bob Dylan – She Belongs to Me (1965)

The Animals – We’ve Gotta Get Out Of This Place (1965)

13th Floor Elevators – You’re Gonna Miss Me (1966)

Donovan – Season of the Witch (1966)

Robert Knight – Everlasting Love (1967)

Frankie Valli – Can’t Take My Eyes off You (1967)

Traffic ~ Hole in My Shoe (1967)

The Spencer Davis Group – I’m a Man (1967)

Otis Redding – Sittin’ On the Dock of the Bay (1967)

Buffalo Springfield – Mr. Soul (1967)

Soft Machine – Why Are We Sleeping? (1968)

The Turtles – You Showed Me(1968)

The Kinks – The Village Green Preservation Society (1968)

Scott Walker – Copenhagen (1968)

Steppenwolf – Magic Carpet Ride (1968)

Nick Drake – River Man (1969)

Sly & The Family Stone – I Want to Take You Higher (1969)

Fairport Convention – Crazy Man Michael (1969)

Bridget St. John – Ask Me No Questions (1969)

Frank Zappa – Peaches En Regalia (1969)

Grateful Dead – St. Stephen (1969)

The Stooges – No Fun (1969)

King Crimson – 21st Century Schizoid Man (1969)

I mindhunters della splendida serie Netflix creata da David Fincher sono cacciatori di menti, cioè di processi mentali e cognitivi. A guidarli è una domanda: come ragiona un assassino seriale? Così Holden Ford e il suo compare Bill Tench, in qualità di esperti del dipartimento di scienze comportamentali del FBI, operano come codificatori e classificatori di serial killer. Rintracciare il nesso tra comportamento deviante e il pensiero che lo genera sembra essere la missione che li guida. Mi pare interessante dire in che senso i protagonisti siano dei cacciatori di menti: cacciano la testa anziché il corpo, mentre i serial killer, l’oggetto delle loro ricerche, sono soprattutto dei cacciatori di corpi. Corpi da distruggere, da annichilire. Corpi come oggetti del desiderio perverso e come prede, al punto che l’ambiente in cui si muovono è una specie di territorio di caccia in cui studiare il percorso della potenziale vittima. Per poi farlo diventare, dopo aver consumato il delitto, un terreno cerimoniale, un luogo in cui tornare per sperimentare di nuovo le sensazioni e il godimento dell’uccisione.

Se quello dell’assassino appare come una specie di comportamento mosso dal desiderio, i mindhunters cercano di cancellare il desiderio e le sue tortuosità per ridurre il loro oggetto di analisi a una serie di legami causa-effetto prevedibili. C’è dietro tutto questo un sogno cognitivista, come se si cercasse di ridurre l’uomo alla sua mente e la mente ai suoi circuiti neuronali, per fare in modo che il loro comportamento sia prevedibile e per consentirne l’arresto. L’elemento che sfugge, come se fosse una specie di punto cieco che Holden e Bill devono lasciare fuori campo, è l’inconscio, cioè quello che la mente non potrà mai sapere di se stessa. Sono costretti a tenere fuori campo tutto questo perché se ammettessero che la mente ha alla base una zona morta, qualcosa che ignora su se stessa, un non-sapere costituivo, verrebbe meno il presupposto stesso del loro metodo: intervistare i serial killer per comprendere, attraverso le loro parole, dei modus operandi confrontabili, organizzabili, categorizzabili.

Nella seconda serie di Mindhunter assistiamo a una sfilata di personaggi che mi pare più che altro un catalogo di modi di funzionare deviati della mente. Ma la deviazione va fatta emergere perché dallo scarto rispetto alla norma si deve partire per individuare schemi e regolarità. Ecco allora l’assassino che cerca di darsi un tono facendo del cattivo uso del linguaggio una specie di travestimento; ecco lo scemo che non è nemmeno in grado di capire che le cose non vanno prese alla lettera (per lui basta scrivere “questo foglio non proviene dalla base militare” per essere convinto che la polizia gli crederà). C’è il geniale Ed Kemper, che condivide con i due investigatori lo stesso presupposto di analisi comportamentale e che appare il capostipite di una nuova razza di cacciatori-raccoglitori dedita a cacciare i propri simili (una nuova razza? Ma non siampo proprio noi gli impassibili cacciatori che mettono il proprio comportamento al servizio dei propri desideri?). E poi c’è Charles Manson, il manipolatore, il dio straccione, il nano, il guru hippie, il piccolo cristo del deserto che infesta gli incubi pubblici dell’America. Lui sì che è il rovescio dei cacciatori di menti, dato che è l’unico che, prescindendo dal bisogno di uccidere, cerca di fare della devianza una specie di vocazione sociale. La sua “Famiglia” è un nucleo di resistenza in vista di un’apocalisse fatta di guerra razziale e fallimenti del sistema educativo. Al punto che si propone come specchio distorto del fondamento familiare del sogno americano. E ha buon gioco nel far perdere le staffe a Bill, distrutto dal dubbio di essere in qualche modo complice di quello che ha fatto il figlio adottivo.

Dopotutto la vera tragedia di questi strani individui è che sono dei solitari. Il loro desiderio non può essere socializzato, sono ibridi privi di un linguaggio comune, incapaci di riprodursi o di trovare persone simili a loro. Il problema dei serial killer è infatti quello di non aver un modo per replicare il loro dna fatto di pulsioni incontrollabili. La definizione stessa dell’assassino seriale messa a punto dal Bureau è legata alla possibilità di isolare sequenze criminali per renderle riconoscibili. E per impedire che si replichino. E per questo Kemper è, in un certo senso, il vero terzo membro del gruppo di ricerca. Il suo interesse sembra essere quello di aiutare la messa a punto di analisi con un obiettivo simmetrico a quello degli investigatori. Se scopro le regole della mente posso prevenire i comportamenti devianti. O forse – e qui il presupposti degli studiosi di scienze comportamentali viene invertito, posso trovare un modo per renderli stabili, per farli moltiplicare, per diffonderli. E Kemper non dice altro che questo: voi potete riconoscere solo le sequenze perdenti, i moduli comportamentali di chi si è fatto catturare, fallendo come cacciatore. Come se l’FBI potesse mappare il codice genetico solo di animali estinti, lasciando aperto un dubbio: e se gli altri, quelli che non si fanno riconoscere e non si fanno prendere, fossero quelli che hanno già vinto? Predatori che hanno ormai scavalcato la capacità di comprensione delle prede.

E intanto, impassibili, ignorando quello che succede accanto a loro, gli strizzacervelli e le assistenti sociali cercano di rassicurarsi a colpi di protocolli medici, analisi dei comportamenti familiari, definizioni di ambienti sani e decorosi. Loro sanno come dovrebbe funzionare una mente normale. Come se la mente non fosse una macchina che funziona anche attraverso i suoi giri a vuoto. E come se le interviste che punteggiano la serie non fossero quello che in efetti sono: registrazioni di sintomi, tracciati delle radiazioni di un buco nero. La domanda è quella antica: chi caccia e chi viene cacciato? Che più un secolo fa Freud, il vero grande rimosso di Mindhunter, ha trasformato nell’enigma del soggetto. Chi ha la precedenza tra la coscienza e l’inconscio?

Caetano Veloso – Tropicalia (Brasile 1968)

Los Holy’s – Sueño Sicodélico (Perù, 1967)

Raul Seixas – Mosca na Sopa (Brasile 1973)

Assagai – Telephone Girl (Sudafrica, 1971)

Femi Kuti – Truth Don Die (Nigeria, 1998)

Soyol Erdene – Song of My Happiness (Mongolia, 1981)

Elias Rahbani – Dance of Maria (Libano, 1972)

Yma Sumac – Ataypura (Perù, 1950)

Ngozi Family – Night of Fear (Zambia, 1977)

Jackie Mittoo and The Soul Vendors – Drum Song (Giamaica, 1968)

Sun City Girls - The Shining Path (USA, 1990)

Alma y Vida – Don Quijote de barba y gabán (Argentina, 1972)

Mano Negra – Mala Vida (Francia, 1988)

Cesaria Evora – Sodade (Capo Verde, 1992)

Bombino – Amidine (Niger, 2013)

Mulatu Astatke – Yegelle Tezeta (Etiopia, 1972)

Devendra Banhart – Santa Maria Da Feira (USA, 2005)

Jorge Ben Jr – Take It Easy My Brother Charles (Brasile, 1969)

Os Korimbas – Sémba Braguez (Angola, 1974)

Beck – Tropicalia (USA, 1998)

Non manca proprio nulla nel disco “oscenamente pop”, come avevano annunciato, dei Baustelle. L’amore e la violenza, fin dalla copertina, richiama un certo gusto per maladolescenze, avere vent’anni e tormentose carezze lesbo, ma tutto come visto attraverso una cortina, la distanza di un filtro citazionista bello fitto. Molto Battiato epoca Voce del padrone, un sacco di archi di un qualche disco perduto dei Rondò Veneziano. Bianconi sembra sulle tracce di un cantautorato classico, tra Vecchioni e De Gregori, con fraseggi più leggeri di quelli alla De Andrè dei tempi dei Mistici dell’Occidente, e con un pizzico di femme fatale svenevole e decadente: diciamo Dalida come la potremmo vedere in un ipotetico tardo giallo all’italiana.

I Baustelle non sono nuovi, ovviamente, nel farcire le loro musiche di allusioni e riferimenti diretti, ma è come se la lancetta si fosse spostata in avanti. Se Fantasma era un disco mostruosamente farcito di svolazzi morriconiani, orchestre, dissonanze, in una specie di ricostruzione fantasmatica (appunto) degli anni settanta, qui sembra che il confronto sia con la prima vera epoca della disperazione e della decadenza italica: i primi ottanta, il riflusso, la disco, gli archi non suonati dal vivo ma richiamati dal mellotron. Con una forte presenza dell’altro Bianconi, Ettore, che sfodera un certo gusto elettronico, un po’ Vangelis e un po’ Neon Demon, o un Suspiria in bassa fedeltà (le prime battute di “Lepidoptera” sono superbe). E allora ecco che questo disco non sarebbe stato fuori posto in una radiolina la domenica mattina, attorno al 1981, con Amanda Lear, un certo Battisti orchestrale, sample di Sandokan, persino i Ricchi e Poveri.

Viene fuori così quello che èun altro riferimento parallelo, il Sebastien Tellier del periodo Sexuality: “L’Amour e la violence” ed elettronica melodica da eurofestival, con una patina retro ricreata benissimo. Le melodie sono irresistibili e molto italiche, e Rachele è in gran spolvero. Per il resto, non mancano epicurei, occultisti, fauna artistica trattata male, Justine, un gusto sadomaso che sembra venire dalle collezioni di lepidotteri delle amanti di Duke of Burgundy di Peter Strickland. E il solito contorno, irresistibile, di stati clinici: melanconie, depressioni, meteoropatie, dipendenze chimiche e affettive, perversioni suggerite, reflussi gastrici. Rime virtuose tra tamerici e amici, , dischi dell’estate e spiagge deturpate; apparizioni di falene di luce, David Foster Wallace, ere dell’acquario, processioni, euforie da balli di gruppo nel fantastico apocrifo Abba di “Musica Sinfonica”. Santi e Martiri dei rapporti di coppia, con un po’ di ottimismo derivante dall’accettazione del tempo che passa, perché sono più di quaranta, ragazzi, e si sentono tutti, e non è certo un male. Euforie sul bordo del disastro, discoteche a Palmira, un’Europa Terminale che costeggia l’abisso e fa quello che in tutti i miti fanno gli dei quando la terra gli fugge da sotto i piedi: inizia a ballare.

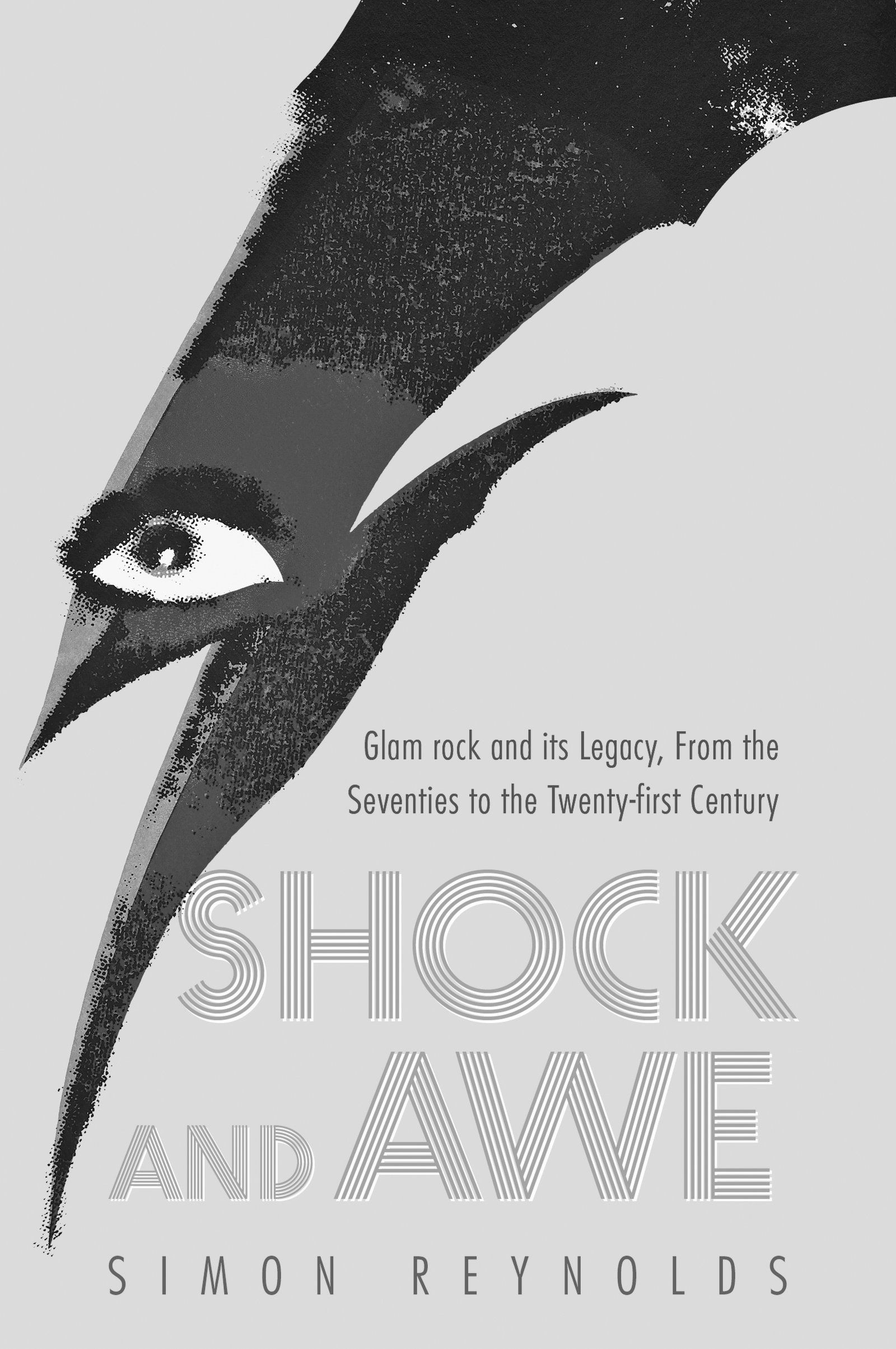

Molti elementi interessanti, al di là di quelli strettamente musicali, si possono trovare nel recente libro di Simon Reynolds sul Glam Rock, Shock and Awe. La musica Glam, nel periodo del suo picco, che si potrebbe collocare nella prima metà degli anni settanta, è significativa per il modo in cui gioca continuamente con le identificazioni e con le maschere, per il gioco ricombinante di codici e stili che anticipa quello che poi si sarebbe chiamato postmodernismo. Soprattutto, per la sua spinta contemporaneamente orientata verso il passato e il futuro. Per parafrasare il Deleuze della Logica del Senso, il Glam si muove in due direzioni temporali diverse, spostandosi lungo la linea del Passato e quella del Futuro, e l’unico tempo che schiva è il Presente, cioè il tempo dell’identificazione. Dallo strano misto di ingenuità e arrivismo di Marc Bolan, sospeso tra rievocazioni tolkieniane freak folk e perfetti e levigati gioielli pop, fino al consapevole scivolamento retrofutirsta dei Roxy Music, che si muovono tra il glamour degli anni cinquanta, o ancora prima quello delle Bright Young Things degli anni trenta, costruendo allo stesso tempo veicoli musicali estremamente innovativi, in connessione diretta con il futuro. Nella convivenza, durata un paio di dischi, tra i vocalizzi teatrali e manierati di Bryan Ferry e le elaborazioni elettroniche e rumoriste di Brian Eno, viene ben rappresentato questo scambio tra fasi e sequenze musicali e culturali apparentemente incompatibili. Da una parte un ritorno alle radici della prima generazione del rock ‘n’ roll, che cerca consapevolmente di smontare l’ipotesi “adulta” della seconda generazione – quella che culmina con i Beatles, la serietà del messaggio impegnato dei songwriters e con il “darsi un tono” virtuosistico del prog. Dall’altra, il ricorso alle invenzioni produttive e tecniche degli anni settanta, con batterie e chitarre raddoppiate, effetti di delay, suoni levigati e plastici, droni cosmici e inserti di rumore puro.

Questo gioco su tempi diversi concorre a fissare gli artisti glam come se fossero manichini o maschere, bloccati in una serie di pose fotografiche tra squisitezza retro e design kitsch futurista, come se Cary Grant si trovasse in un film di Kubrick, o la Garbo girasse per la New York piena di immondizia degli anni settanta. E non a caso vengono in mente immagini, prima ancora che suoni. Il glam è un specie di musica dell’occhio – prima ancora che per l’orecchio – impegnata in una continua sfilata, una specie di esibizione ed esposizione allo sguardo, in cui gli artisti provano vestiti, passano in rassegna stili, indossano maschere come se pescassero alla rinfusa da una scatola di fotografie in cui ci si può imbattere in dark ladies, travestiti, star del cinema, ricchi possidenti terrieri che sorseggiano champagne, elfi teenager, fotomodelle fetish, maschere di carnevale, vecchi imbrillantinati, dive vestite di stracci, uomini in collant leopardati.

Lo sguardo a cui tutta questa sfilata si indirizza è quello sessualizzato del pubblico, certo, ma anche lo sguardo stilizzato dell’obiettivo fotografico, come se il flusso del desiderio messo in circolo tra gli spetttori ritornasse all’artista, che si contempla attraverso lo sguardo del fan, per poi ribaltarsi nella posa ostentata, in attesa dello scatto capace di fissarla, renderla iconica, trasformarla in un brand e quindi in un prodotto commercializzabile. È una riproposizione pop del classico scambio nietzscheano tra Apollo e Dioniso, tra la forma che blocca la forza e la forza che eccede la forma, tra flusso e contorno, rilanciata attraverso un circuito spettacolare ed economico. Il dispendio e l’eccesso del rock catturato nella levigatezza formale della posa stilizzata.

In tutto ciò troviamo un paradosso: se è vero che il glam schiva il presente,per scivolare verso il passato e verso il futuro, questo movimento contraddittorio viene reso in una serie di blocchi temporali, che congelano le pose in una sorta di istantanea fotografica. Ancora Deleuze ci può venire in aiuto qui, con l’idea che da una parte il flusso della realtà eccede sempre in presente, in quella spinta che viene chiamata “divenire”, sottratta alle identità stabili. Ma allo stesso tempo dal flusso della realtà, dal rimescolamento dei corpi e degli stati di cose, si stacca il senso, come un effetto di superficie, il sorriso del gatto di Alice, neutro e impassibile, sempre sul punto di ribaltarsi nel non senso. Dire che il senso è un effetto vuol dire che la direzione di lettura di un fenomeno, se questo fenomeno è davvero innovativo, avviene sempre attraverso una sorta di estrazione: dalla successione storica dei fatti, emerge qualcosa che rompe la continuità, aprendo uno spazio non pensato e non previsto, quello che Deleuze chiama virtuale. È il margine virtuale di un evento a far sì che la sua carica innovativa rimanga attiva al di là delle semplici apparizioni storiche. Per capirci, il Glam, nato in un certo momento storico, diventa un evento musicale riattivabile più volte nel corso della storia della musica: nella coscienza dell’immagine dei Duran Duran così come nella decadenza da Sunset Boulevard dei Motley Crue. Nell’edonismo transgender della Disco Music e nella consapevolezza citazionista del Post Punk, fino ad arrivare all’idea della storia del rock come archivio digitalizzato di possibili stili attivabile con un click su Youtube o su Spotify, fino alla sampledelia, al culto del successo dei rapper e al trovarobato hipster.

L’altra inversione presente nel glam è ovviamente quella tra maschile e femminile. E Shock and Awe analizza benissimo la femminiltà elfica di Marc Bolan – che lavora sul margine sottile tra la provocazione e l’oggetto del desiderio per le ragazzine alla ricerca di un’ideale maschile non troppo minaccioso –, la mascolinità eccessiva di Gary Glitter e il puro camp newyorkese che dai travestimenti di Wayne County arriva al Rocky Horror Picture Show. Ma è ancora nei Roxy Music che si trova il caso più interessante, con la femminilizzazione spinta di Brian Eno accoppiata alla sua immagine eccentrica di genio elettronico e al suo insaziabile istinto sessuale etero, al punto che il dandy Brian Ferry si sente direttamente minacciato ed espelle l’alieno Eno e le sue tastiere noise dalla band. In questa rivalità tipicamente macho sta un altro ingrediente della formula Glam: maschile e femminile si mescolano ma, a parte rare eccezioni, i ruoli e gli equilibri di potere rimangono quelli tradizionali, e il contaminarsi dei generi sembra più un gioco di marketing. Eppure, in questa rivoluzione tutta giocata attraverso spostamenti stilistici, qualche elemento di cambiamento reale è passato: il fatto che il ruolo potesse essere indossato prima ancora che vissuto, che i limiti si potessero superare, che il pop potesse di nuovo essere una forma di piacere e di gioco. Che anche chi stava ai margini della società potesse sentirsi, finalmente, affascinante, fosse solo per un taglio di capelli, un filo di mascara o una giacchetta di piume di marabù.

La spinta innovativa del glam si concretizza intercettando i codici più improbabili, in una continua inversione di alto e basso, passando per il kitsch assoluto dei New York Dolls, anticipatori del trash rock degli anni ottanta, per il pop elettrico iperprodotto degli Sweet, per l’immagine da tomboy di Suzie Quatro, per le provocazioni da grand guignol di Alice Cooper, per gli inni working class degli Slade, istrioni dickensiani della Black County industriale. E soprattutto – come è ovvio – per il consapevole gioco performativo di David Bowie, la cui vocazione al cambiamento e al gioco di specchi – che lo ha reso un’icona – è in realtà quanto di più distante da ogni idea di autenticità rock.

Proprio “performance” è la parola che conta, nel contesto descritto da Reynolds: il glam performa più che vivere, rilegge a distanza più che identificarsi, pasticcia con i codici e colleziona stili, più che esprimere emozioni. E in questo, verrebbe da dire, il glam è una musica profondamente “stupida”, per il suo stare sempre in bilico tra un identificazione compiuta e una distanza che fa crollare tutto, mostrando come sotto la raffinatezza delle combinazioni stilistiche c’erano isole di incompetenza musicale, intollerabili derive trash, superficialità pop rispolverate attraverso il glamour americano, i maghi del Signore degli Anelli, il cabaret decadente berlinese, il travestitismo camp, il culto dell’eleganza mod e le aspirazioni upper class. Il Bowie che colleziona e indossa stili per lasciarli cadere con rapidità impressionante non è tanto diverso dai due celebri stupidi Bouvard e Pecuchet di Flaubert e dalla loro vocazione di copisti che li porta ad attraversare e vivere in modo rapidissimo e momentaneo saperi, scienze, filosofie, visioni del mondo, segnali di stile. E in questo sta l’interesse del Glam: il vivere il presente come serbatoio di modelli del passato, e quindi storicizzati, in cui il porno camp di Russ Meyer, il glamour luminoso delle stelle del cinema, la capacità di autonarrarsi dell’adolescente appassionato di fantasy, il design modernista, le superfici di plastica della pop art, i codici decostruiti dell’avanguardia possono combinarsi per dare corpo a straordinarie apparizioni musicali.

Il caso di Bowie introduce però altre variabili: il gioco sull’identità è anche lo specchio di individui in perenne crisi. Bowie non finisce mai di cercarsi, dal capellone dandy della fine anni sessanta all’alieno Ziggy, dal duca bianco diafano e paranoico della fuga in California alla rinascita musicale e personale del periodo berlinese. Quello che mi pare interessante è un certo rapporto di risonanza creativa con i luoghi: Bowie in versione thin white duke assorbe l’atmosfera decadente e terminale di Los Angeles -, il cul de sac spirituale fatto di sole e coca, da viale del tramonto – passa attraverso il road movie cosmico dell’uomo caduto sulla terra, scende in una deriva nazi esoterica molto californiana per poi sentire la necessità di ritrovarsi nel cuore dell’Europa, nel non-luogo per eccellenza, Berlino. La performance diventa anche una specie di turismo del sé, un’immersione nel gioco della fantasia che crea scenari interiori utilizzando tutto quello che ha a disposizione. Col rischio di essere però fraintesi, perché a coincidere del tutto con la propria immagine si rischia di non controllare fino in fondo quello che gli altri – la stampa, i produttori, i fan – percepiscono di noi. E il vero emblema del periodo è forse la serie di foto di Bowie in piedi nella sua Mercedes 600 cabrio, alla Victoria Station, che sembra improvvisare un comizio nazista, in mezzo a un pubblico di baffuti energumeni working class che escono da un romanzo di David Peace. Il sogno degli anni settanta ridotto a incubo fotografico, mentre il capitalismo affila le lame ed è pronto ad assorbire ogni produzione estetica in una nicchia di mercato. L’immagine è competizione, l’ambiguità è valore, la politica è capitale. Ma per un attimo uno strano sogno sembra ancora possibile. Il glam come supremo bricolage in cui i maghi di Tolkien evocati da Bolan viaggiano lungo il Sunset Boulevard, di notte, sulla mercedes di Bowie, utilizzando il paesaggio urbano come un alfabeto runico. L’euforia si muta in disforia, l’essere in un luogo preciso diventa transito, deriva, passaggio, sinapsi chimica, magia.

Big Black – The model (Kraftwerk)

Sonic Youth – Superstar (Delaney and Bonnie)

Grace Jones – La vie en rose (Edith Piaf)

Moullinex & Peaches – Maniac (Michael Sembello)

Turbonegro – Suffragette City (David Bowie)

Freedom Fry – 1979 (The Smashing Pumpkins)

Peter Gabriel & Hot Chip – Cape Cod Kwassa Kwassa

Caetano Veloso – Come as you are (Nirvana)

Polysics- My Sharona (The Knack)

Fantômas – Rosemary’s baby (Krzysztof Komeda)

Manel – La gent normal (Pulp)

Franz Ferdinand & Jane Birkin – A song for sorry angel (Serge Gainsbourg)

The Soft Pink Truth – Black Metal (Venom)

The Langley Schools Music Project – God only knows (Beach Boys)

Robert Wyatt – Del mondo (CSI)

The vickers – Lady (hear me tonight) (Modjo)

The spinto band – I think we’re alone now (Tiffany)

ANBB – One (Harry Nilsson)

The Tropics of Cancer – Poptones (PIL)

The Beastie Boys – No Sleep Till Brooklyn (1986)

Def Leppard – Let it Go (1981)

Billy Squier – The Stroke (1981)

Motley Crue – Merry Go Round (1981)

Foreigner – Juke Box Hero (1981)

Girlschool – Race With The Devil (1980)

Adolescents – Amoeba (1981)

Guns N’ Roses – Nightrain (1987)

Alien – Cosmic fantasy (1983)

Metallica – Last Caress/Green Hell (1987)

The Cult – Rain (1985)

Fastway – Trick o’r treat (1986, Trick ‘r Treat soundtrack)

Tesla – 2 Late 4 Love (1986)

Suicidal Tendancies – Institutionalized (1983)

Living Colour – Solace Of You (1989)

The Godfathers – Birth, School, Work, Death (1988)

Vangelis – End Titles (1982, Blade Runner soundtrack)

Apocalisse vuol dire rivelazione, ma non sempre si capisce bene quale sia l’oggetto o il senso della rivelazione.

Per me il significato è chiaro: vedremo perdere i capelli al mitico James MacAvoy-Xavier. Si tratterà solo di capire come. E alla fine la zucca pelata del nostro, tonda e liscia come un palloncino, verrà ottenuta a suon di catastrofi nucleari sfiorate, con una strana teoria delle relazioni internazionali che ricorda quella già attuata da Ozymandias in Watchmen: se arriva un supercattivo potentissimo, in questo caso un Faraone mutante con la faccia cianotica, e decide di imporre il disarmo atomico in pieni anni ottanta, c’è bisogno che qualcuno lo fermi, per evitare contraccolpi imprevisti alla Pax Sovietico-Americana.

Facciamo qualche passo indietro. Anni Ottanta. Età dolce di Trash Metal ed Electropop, di spalle imbottite e videogame arcade, in cui gli X Men fanno quello che gli viene meglio. Prendono contatto con i loro poteri, si spaventano, si sentono soli, incontrano Xavier che li accoglie nel villone avito. E via addestramenti, lezioni di letteratura, corsi di autodifesa mutante, con il geniaccio blu e peloso Bestia che trova soluzioni per tutti. Ciclope diventa Ciclope. I ragazzi girano in cabrio, come i Paninari di San Babila.

Magneto vive in Polonia, opera nel campo dei metalli pesanti, omaggio al classico di Wajda L’Uomo di ferro. Si è fatto una vita. C’ha na moglie, na figliola, vò stà tranquillo, dedicandosi al massimo a record di produzione industriale. Ma tutto gli va a rotoli, e come al solito si incazza. Torna il Magneto cattivo e con la monetina assassina fa giustizia di un plotone di poliziotti. Intanto Xavier indossa una giacchetta alla Don Johnson sul maglioncino girocollo, mentre notiamo in giro cotonature, felpe, jeans che scoprono la caviglia. Sono gli ottanta, ragazzi, e peccato che Synger non abbia voluto osare di più, perché Mac Avoy col mullet sarebbe stato da urlo.

Insomma, bim bum, zzzot, stromp, ta-pum, cattivi che restano cattivi, buoni che diventano cattivi e poi tornano buoni. Auschwitz viene distrutta, e sarebbe interessante sentire che avrebbe avuto da dire, che so, Primo Levi. Giovane Tempesta nei bassifondi del Cairo. Jean Grey che sta per diventare Fenice e si intuiscono i futuri cazzi amari. Pietro, l’X Men ferma tempo, fa il suo numero con gli Eurythmics in colonna sonora, molto divertente. Arriva Kurt Wagner, alias Nightcrawler, coi dentoni, la coda da diavoletto e una malriposta fede in Dio. Ci sono Reagan e Breznev, gli SS20 e i Cruise, peccato per la mancanza di Sigonella e di Craxi, che avrebbe fatto la sua porca figura con gli occhialoni e la pelata, a metà tra Ciclope e Xavier. Memorabili Four Horsemen (visto il tema apocalittico) dei Metallica, giocata a Berlino Est, e il cameo di Wolverine.

Alla fine l’Apocalisse viene, ed è spettacolare, col cattivone faraonico che quasi vince, ma poi, come al solito, l’unione fa la forza. Da soli non si va da nessuna parte. Messaggio che definirei Socialdemocratico: gli X Men non allineati, tipo la Svezia di Olof Palme, uniti contro l’edonismo reaganiano, con un abbozzo di welfare state xavieriano.

Ah, dimenticavo, MacAvoy crapa pelada non è il massimo.

Gli Air li conosciamo tutti: pigri insetti da studio, esteti che coltivano in serra strane varietà di tastiere d’epoca, tra velluti stinti, profumi inebrianti, bassi che smuovono le trippe. Evocano il caro Gainsbourg, con l’aiuto di un medium raffreddato, e vivono in una bolla temporale sintonizzata sugli anni settanta: suadenti musiche da interni, moquette grigia, tavolini da caffè in vetro che riflettono enormi palle stroboscopiche, mobiletti di design svedese con lampade lava e poster alle pareti – comprati per corrispondenza in qualche negozietto californiano – che mostrano vortici psichedelici, palme e unicorni.

Li vediamo al Labirinto della Masone, delirio architettonico voluto da Franco Maria Ricci nelle belle campagne parmensi: geometrie neoclassiche, splendido dedalo in bambù, con un sentore da ritrovo domenicale per una loggia solenne di enciclopedisti. Piramidone esoterico, vagamente balneare, con mattoncini rossi che ricordano certi centri commerciali. Nel museo-collezione, si accumulano oggetti rari e luminosi: flessuose statuette art decò, la Jaguar nera modello Diabolik di FMR, busti del Bernini, angioletti maliziosi, con contorno di cadaveri afflitti da morbi e putrefazioni secentesche. E soprattutto, i fantastici libri con pagine azzurrine della collana I segni dell’uomo. Testi scritti da Calvino, Manganelli, Arbasino, Roland Barthes. L’apocalisse colorata del Beato di Liebana accompagnata dalla barba di Umberto Eco, vicino al mitico Codex Seraphinianus di Luigi Serafini, atlante di un universo immaginario abitato da occhi che diventano pesci, amanti-coccodrill e piante zoomorfe trapiantate da paradisi cosmici.

Cornice ideale, quindi, per i due di Versailles, provvisti di titoli di studio nobilissimi (uno matematico, l’altro architetto), che già immaginavamo intenti a ruminazioni intellettuali, cercando algoritmi per svelare il disegno del labirinto, e perdersi, naturalmente, tra i meandri vegetali, arrivando in ritardo. Invece eccoli puntualissimi, alle 22.30, davanti a parecchie persone, si dice 2000, forse qualcuna di più, nel piazzale, con la piramide dietro il palco, azzurrina e misteriosa. Salgono sulla scena vestiti di bianco, dopo una probabile scorribanda presso qualche sartoria rimasta agli anni di John Travolta. Jean-Benôit Dunckel è rintanato come un paguro dietro a un quadrilatero di moog e tastiere vintage, e pare muto; Nicolas Godin, al centro del palco, con sciarpetta disinvolta, ha il compito di suonare basso, chitarra, banjo e di dare qualche tocco di vocoder. E di intrattenere il pubblico con brevissime battute, spesso modificate da un filtro robotico. I due sono vecchiotti, uno scavato e l’altro ingrassato, e non possono che ricordare Bouvard e Pecuchet, impolverati archivisti che riescono nel miracolo, a furia di ripiegamenti e introversioni, di essere stranamente naturali e sexy.

Gli Air dal vivo si rivelano seguaci di un culto stellare e invocano le loro divinità benevole e chic a furia di droni e ronzii. Ed ecco allora il motivo del bianco: è per essere investiti appieno dai colori. Il concerto vira in rosso, verde, azzurrino, violetto, blu, grigio e nero, in mezzo a strisce, bolle, a lampi. Lucine disco, disegni al neon da varietà anni ottanta, ondeggiamenti in sincrono con voci distorte, lampadine da video bar di provincia, linee luminose da fantascienza di serie B. E loro davanti a suonare cose molto belle: Venus, Cherry Blossom Girl, Playground Love, People in the City, una forsennata Kelly Watch the Stars. E in qualche occasione attivano la loro macchina del tempo con esiti imprevedibili: Remember ci porta a ballare un lento del Tempo delle Mele, Le Femme D’argent ci fa entrare in contatto medianico con Jane Birkin, Talisman, ci catapulta davanti a un televisore, attorno al 1979, a guardare la sigla di un telefilm di fantascienza, inghiottiti in un loop inestricabile. I fischiettamenti di Alpha, Beta, Gaga fanno pensare a strane interferenze autostradali, ed eccoci su una Highway di Los Angeles, con uscita all’aeroporto di Orly, a chiedere informazioni a un vigile urbano. Infine, arriva il vertice di How Does it Make You Feel: e siamo in viaggio con alcuni cowboy in trasferta comitiva dal Signor Hulot. Poco distante, i baffoni da tricheco di David Crosby: si sta facendo massaggiare le sinapsi da un pacchetto di Gitanes imbevute di acido, incontra Gainsbourg in una stradina suburbana e lo convince ad avviare una start-up informatica assemblando computer in garage. Sexy Boy, chiedete? Ovviamente sì, più sgangherata e lo-fi che su disco, quasi arrivasse da una trasmissione di vent’anni fa, ma irresistibile.