Public Service Broadcasting – Everest (Visti a Sexto Nplugged 2016)

Goblin – Deep Shadows (Vista al Traffic Festival 2009)

Raime – Exist In The Repeat of Practice (Visto al Codalunga 2014)

Rover – Tonight (Visti a Sexto Nplugged 2013)

Protomartyr – Come & See (Visti al Cas’aupa 2014)

Baudelaire – Baustelle (Visti al New Age Club 2008)

!!! (Chk Chk Chk) – Heart Of Hearts (Visti a Ferrara sotto le stelle 2010)

Chrome Hoof – Tonyte (Visti a Italian Wave Love Festival 2008)

Silverio – Perro (Visto al Codalunga 2014)

Asian Dub Foundation – Fortress Europe (Visto a Marango Ca’ Alleata 2007)

St. Vincent – Birth In Reverse (Vista a Sexto Nplugged 2015)

Fuck Buttons – The Red Wing (Visti a Arti Vive Festival 2014)

Mogwai – Rano Pano (Visti a Sexto Nplugged 2018)

Pulp – Do You Remember The First Time (Visti alla Fiera della Musica 2012)

Zu – Ostia (Visti a Trieste Teatro Miela 2010)

Trentemøller – Moan (Visto a Sexto Nplugged 2017)

Amari – 30 anni che non ci vediamo (Visti al New Age Club 2013)

The Divine Comedy – Tonight We Fly (Visti a Sexto Nplugged 2011)

LCD Soundsystem – Tribulations (Visti a Ferrara sotto le stelle 2010)

Santigold – L.E.S Artistes (Vista al Traffic Festival 2009)

Soulwax – NY Excuse (Visti a Jesolo Terrazzamare 2008)

The Wombats – Let’s Dance to Joy Division (Visti al New Age Club 2011)

Franz Ferdinand – Ulysses (Visti a Jesolo Palasport 2009)

Ninos Du Brasil – Sombra da Lua (Visti a La Tempesta, l’Emilia, la Luna 2014)

The Mojomatics – Wait A While (Visti a Italian Wave Love Festival 2008)

Nouvelle Vague – In A Manner Of Speaking (Visti a Sexto Nplugged 2011)

Ottone Pesante – Evil Anvil (Visti al Deposito Giordani 2015)

Radio Moscow – 250 Miles (Visti a Festintenda 2009)

Liars – Mess On A Mission (Visti a Spazio Aereo 2014)

Bud Spencer Blues Explosion – Hey Boy Hey Girl (Visti al Zion Rock Club 2009)

duffogrup

Parbleu! Come Jean Valjean, che si prostra davanti al vescovo Myriel, anche io devo chiedere perdono. Come Quasimodo che si arrampica sulle guglie di Notre Dame, anche io devo affrontare il vuoto che mi ostinavo ad ignorare. Come Zidane che organizza un tete à tete con Materazzi, anche se sarebbe meglio dire un tete à petto, anche io devo sbattere contro il muro la mia capoccia in segno di disperazione. Devo redimermi perché per troppo tempo il mio modo di giudicare le serie tv francesi è stato influenzato da una serie di cliché ingiustificabili. A rafforzare i miei preconcetti soprattutto negli ultimi anni hanno contribuito in maniera determinante quelli de La7 che con Matlock, L’ispettore Tibbs e Barnaby hanno fatto delle serie per vecchi il fil rouge della loro programmazione. Partendo dall’immarcescibile “Commissario Cordier”, passando per “Il comandante Florent”, finendo con “Joséphine, ange gardien”, le ultime esperienze televisive derivate dalla Francia rimangono per me indissolubilmente legate al ricordo di noiose visioni pre-cena a cui, con vari escamotage, cercavo di esimermi. Senza avvicinare mai l’aplomb di Maigret, né le rugosità del commissario Navarro, le espressioni e le abilità investigative di Cordier ricordavano piuttosto quelle di Louis de Funes gendarme a Saint Tropez. La trama in ogni episodio era pressoché la stessa: Cordier, nonostante i guai a gogò che i suoi famigliari gli propinano, risolve casi abbastanza banali ma ci arriva sempre troppo tardi per salvare almeno due o tre malcapitati di turno. Stesse caratteristiche ma con molto più charme del personaggio di Pierre Mondy dimostrava Il comandante Florent, interpretato da Corinne Touzet, che a differenza dell’anziano ispettore parigino vantava una maggiore agilità nell’azione e un’abbondante decolleté che sfortunatamente nascondeva sotto l’uniforme da ufficiale della Gendarmerie. Concludo il terzetto parlando dell’angelo Joséphine rischiando la gaffe ad ogni parola visti i tempi che corrono. La protagonista Mimie Mathy è un angelo, è una nana ed è, ça va sans dire, pasticciona, goffa ed estremamente irritante. Passa intere puntate ad aspettare che i personaggi che deve aiutare trovino da soli la soluzione ai loro problemi poi, constatato il cul de sac in cui si sono ficcati, schiocca le dita, fa una magia et voilà, tutto risolto.

Senza avvicinare mai l’aplomb di Maigret, né le rugosità del commissario Navarro, le espressioni e le abilità investigative di Cordier ricordavano piuttosto quelle di Louis de Funes gendarme a Saint Tropez. La trama in ogni episodio era pressoché la stessa: Cordier, nonostante i guai a gogò che i suoi famigliari gli propinano, risolve casi abbastanza banali ma ci arriva sempre troppo tardi per salvare almeno due o tre malcapitati di turno. Stesse caratteristiche ma con molto più charme del personaggio di Pierre Mondy dimostrava Il comandante Florent, interpretato da Corinne Touzet, che a differenza dell’anziano ispettore parigino vantava una maggiore agilità nell’azione e un’abbondante decolleté che sfortunatamente nascondeva sotto l’uniforme da ufficiale della Gendarmerie. Concludo il terzetto parlando dell’angelo Joséphine rischiando la gaffe ad ogni parola visti i tempi che corrono. La protagonista Mimie Mathy è un angelo, è una nana ed è, ça va sans dire, pasticciona, goffa ed estremamente irritante. Passa intere puntate ad aspettare che i personaggi che deve aiutare trovino da soli la soluzione ai loro problemi poi, constatato il cul de sac in cui si sono ficcati, schiocca le dita, fa una magia et voilà, tutto risolto.

E’ con l’esperienza di questi precedenti quindi che ho proceduto ad una visione en passant su Netflix di un paio di episodi della serie d’oltralpe Chiami il mio agente (Dix pour cent), anche su consiglio-istigazione dell’alunno Proserpio. La serie parla di un’equipe di agenti cinematografici, degli attori a cui questi prestano i loro servizi e in generale del mondo del cinema francese. Altre serie e film hanno trattato il mondo dell’entourage delle star ma nessuno con l’autoironia e una nonchalance tipicamente parigina che Chiami il mio agente dimostra. Da sempre sono un habitué del cinema francese, anche se ho un po’ di ritrosia per i film noir ed i polar in particolare. Apprezzo autori come Ozon che non cadono nella routine dei generi e riescono a cambiare registro da un film all’altro, passando da commedie esilaranti come Potiche – La bella statuina a gialli psico-sociologici come Nella casa. Entrambi questi film sono interpretati da una leggenda della Comédie Française, Fabrice Luchini, uno dei tanti attori che in Chiami il mio agente interpretano se stessi. Tra gli altri: Jean Reno, attore un po’ imbolsito che ha perso il solito savoir faire; Monica Bellucci che per l’occasione risfodera il suo classico personaggio di femme fatale, l’unico che sa fare, che tempesta di avances il suo agente; di nuovo Mimie Mathy che invece di fare l’angelo pasticcione fa una se stessa un po’ stronza che lascia in panne l’agenzia al minimo errore. Ho finito l’intera serie (24 episodi) in pochi giorni, in un per me inusuale tour de force su Netflix. Nonostante qualche défaillance, soprattutto legata ad un paio di personaggi non azzeccati, le puntate scorrono molto piacevolmente. Il finale della quarta stagione (attenzione spoiler) inoltre non è per niente consolatorio anzi, l’agenzia dei protagonisti infatti chiude e la débâcle è tale che alcuni di loro decidono anche di cambiare lavoro. Andréa ad esempio, interpretata da Camille Cottin, all’inizio della serie è la classica donna in carriera, alla fine si dimostra dura come la crème brûlé quando trova l’amore della vita e lascia tutto per lei. Sarà pure un messaggio un po’ demodé, fuori dagli schemi dei moderni maître à penser che insistono su improbabili lieto fine dove affari e sentimenti trovano un magico incastro, ma lo trovo molto più interessante perché in fin dei conti c’est la vie.

Da sempre sono un habitué del cinema francese, anche se ho un po’ di ritrosia per i film noir ed i polar in particolare. Apprezzo autori come Ozon che non cadono nella routine dei generi e riescono a cambiare registro da un film all’altro, passando da commedie esilaranti come Potiche – La bella statuina a gialli psico-sociologici come Nella casa. Entrambi questi film sono interpretati da una leggenda della Comédie Française, Fabrice Luchini, uno dei tanti attori che in Chiami il mio agente interpretano se stessi. Tra gli altri: Jean Reno, attore un po’ imbolsito che ha perso il solito savoir faire; Monica Bellucci che per l’occasione risfodera il suo classico personaggio di femme fatale, l’unico che sa fare, che tempesta di avances il suo agente; di nuovo Mimie Mathy che invece di fare l’angelo pasticcione fa una se stessa un po’ stronza che lascia in panne l’agenzia al minimo errore. Ho finito l’intera serie (24 episodi) in pochi giorni, in un per me inusuale tour de force su Netflix. Nonostante qualche défaillance, soprattutto legata ad un paio di personaggi non azzeccati, le puntate scorrono molto piacevolmente. Il finale della quarta stagione (attenzione spoiler) inoltre non è per niente consolatorio anzi, l’agenzia dei protagonisti infatti chiude e la débâcle è tale che alcuni di loro decidono anche di cambiare lavoro. Andréa ad esempio, interpretata da Camille Cottin, all’inizio della serie è la classica donna in carriera, alla fine si dimostra dura come la crème brûlé quando trova l’amore della vita e lascia tutto per lei. Sarà pure un messaggio un po’ demodé, fuori dagli schemi dei moderni maître à penser che insistono su improbabili lieto fine dove affari e sentimenti trovano un magico incastro, ma lo trovo molto più interessante perché in fin dei conti c’est la vie.

Ps: avrei potuto inserire molti altri francesismi ma ormai les jeux son fait rien ne va plus.

duffogrup

Circa un mese fa Rai Storia ha mandato in onda Sono nato comunista, un documentario del 2017 realizzato da Catherine McGilvray. Elemento centrale del film sono interviste, intervallate da filmati e foto d’epoca, a sei persone che tra gli anni ’50 e ’60 furono protagonisti di un avvenimento non molto conosciuto della storia della sinistra italiana. Dal 1955 al 1961 la FGCI (la federazione dei giovani comunisti italiani, da non confondersi con quella dei giovani calciatori) inviò ogni anno 15 tra i suoi membri a studiare a Mosca, in una sorta di precoce progetto Erasmus comunista. Il documentario è molto interessante soprattutto perché i ricordi personali di quei giovani, allora convintamente comunisti, si mescolano al racconto dei cambiamenti ideologici e delle drammatiche conseguenze che in quegli anni avvenivano all’interno del blocco comunista e dello stesso PCUS. I giovani italiani avvertivano, chi più chi meno, le contraddizioni di un’utopia di sinistra che si scontrava con una realtà ben diversa: dall’invasione dell’Ungheria al cambio al vertice tra Krushev e Breznev, fino alla costante presenza di una apparato burocratico opprimente anche nei confronti di chi in Unione Sovietica ci era arrivato entusiasticamente. Il punto più interessante è però l’atteggiamento che rispetto a questi temi tenevano gli autoctoni. I russi molto semplicemente se ne fregavano; il loro era un modo di vivere in quella società distopica del tutto simile a quello tenuto dal personaggio di Julia in 1984 di Orwell. Partecipazione entusiasta alle manifestazioni esteriori proprie del mondo comunista e, contemporaneamente, affrontare la vita serenamente, cercando di cogliere gli aspetti positivi offerti da quella società. Nel documentario si citano candidamente il basso costo della vita, l’ottimo livello dell’educazione statale e i molti eventi di socializzazione che costellavano le giornate sovietiche come elementi positivi, in particolare per i giovani comunisti; questo naturalmente a patto di rinunciare a molte delle proprie libertà politiche.

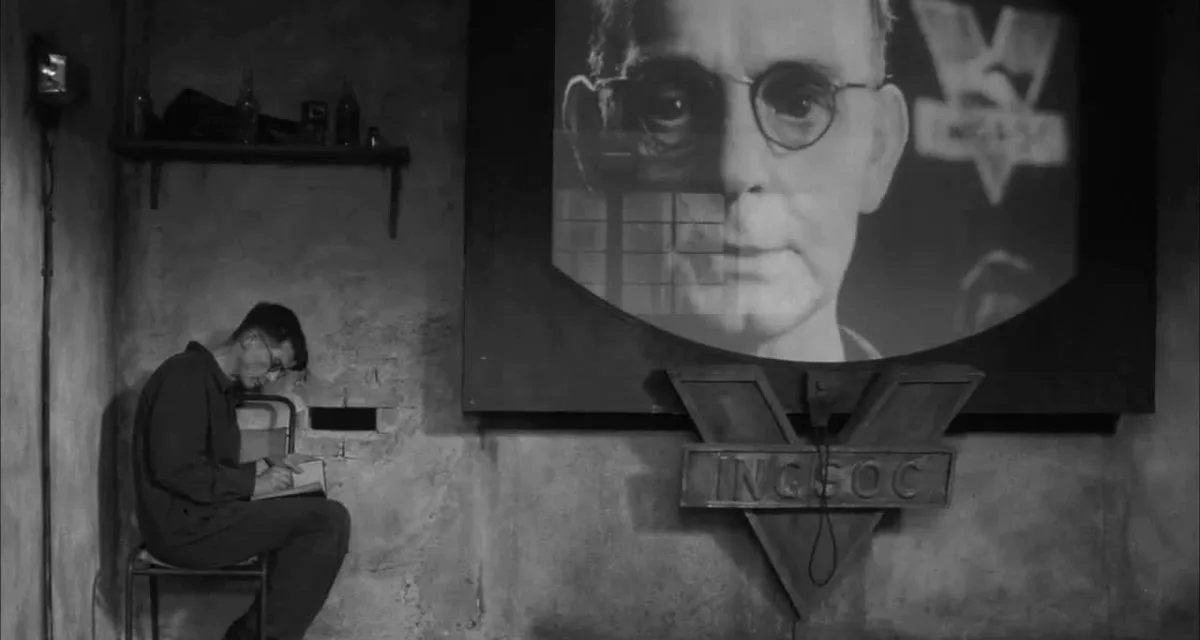

I giovani italiani avvertivano, chi più chi meno, le contraddizioni di un’utopia di sinistra che si scontrava con una realtà ben diversa: dall’invasione dell’Ungheria al cambio al vertice tra Krushev e Breznev, fino alla costante presenza di una apparato burocratico opprimente anche nei confronti di chi in Unione Sovietica ci era arrivato entusiasticamente. Il punto più interessante è però l’atteggiamento che rispetto a questi temi tenevano gli autoctoni. I russi molto semplicemente se ne fregavano; il loro era un modo di vivere in quella società distopica del tutto simile a quello tenuto dal personaggio di Julia in 1984 di Orwell. Partecipazione entusiasta alle manifestazioni esteriori proprie del mondo comunista e, contemporaneamente, affrontare la vita serenamente, cercando di cogliere gli aspetti positivi offerti da quella società. Nel documentario si citano candidamente il basso costo della vita, l’ottimo livello dell’educazione statale e i molti eventi di socializzazione che costellavano le giornate sovietiche come elementi positivi, in particolare per i giovani comunisti; questo naturalmente a patto di rinunciare a molte delle proprie libertà politiche.

Un esempio di questo “accordo” dell’uomo comune con la società dispotica lo ritroviamo incredibilmente ne Il Compagno don Camillo quando il viaggio della comitiva brescellese in terra sovietica deve affrontare un delicato imprevisto. L’avvicendamento tra la destalinizzazione rampante di Krushev e la dottrina della sovranità limitata di Breznev costringe infatti Don Camillo, Peppone e tutta la delegazione, a rimanere confinati nel proprio albergo su richiesta del rappresentante locale del partito. Agli italiani non viene fornita alcuna motivazione della forzata detenzione. Proprio quando ormai i nostri temono il peggio, inconsci del dilaniamento ideologico interno al comunismo di quei giorni e che tanto farà scrivere in futuro filosofi, storici e politologi, la defenestrazione del vecchio segretario si concretizza con lo scambio sui muri delle camere delle fotografie ufficiali di Krushev con quelle di Breznev. Scambiata l’immagine del Grande Fratello, la gita per il gemellaggio può ricominciare da dove si era interrotta tra visite a stalle e fattorie, gare di pesca allo storione e rappresentazioni di bislacche opere liriche. Alla fine del film, nel paesello sovietico si viene addirittura a creare una situazione del tutto simile al proprio gemello padano quando il pope, su istigazione di Don Camillo, dà una bella ripassata al collega russo di Peppone. Insomma anche sulle rive del Don puoi crearti il tuo paesello ideale, la tua Brescello utopica, basta che sia una bolla all’interno della società distopica. E puoi spingerti anche più in là. All’interno della narrazione l’utopia può essere completamente immaginata dai personaggi e non per questo noi spettatori non la prendiamo per reale. In Brazil di Terry Gilliam, il protagonista fugge con la sua amata verso una vita migliore, lontano da quel mondo kafkiano molto simile ad una versione comica di Orwell. Sappiamo che quello che vediamo non è reale neanche nel mondo di Brazil, è un secondo livello di narrazione, ed è lo stesso Gilliam a dircelo mostrandoci la realtà della camera delle torture. Ma lo prendiamo per vero lo stesso. Questa bolla esiste solo nella testa di Jonathan Pryce, uomo comune come noi, e questo ci basta.

Scambiata l’immagine del Grande Fratello, la gita per il gemellaggio può ricominciare da dove si era interrotta tra visite a stalle e fattorie, gare di pesca allo storione e rappresentazioni di bislacche opere liriche. Alla fine del film, nel paesello sovietico si viene addirittura a creare una situazione del tutto simile al proprio gemello padano quando il pope, su istigazione di Don Camillo, dà una bella ripassata al collega russo di Peppone. Insomma anche sulle rive del Don puoi crearti il tuo paesello ideale, la tua Brescello utopica, basta che sia una bolla all’interno della società distopica. E puoi spingerti anche più in là. All’interno della narrazione l’utopia può essere completamente immaginata dai personaggi e non per questo noi spettatori non la prendiamo per reale. In Brazil di Terry Gilliam, il protagonista fugge con la sua amata verso una vita migliore, lontano da quel mondo kafkiano molto simile ad una versione comica di Orwell. Sappiamo che quello che vediamo non è reale neanche nel mondo di Brazil, è un secondo livello di narrazione, ed è lo stesso Gilliam a dircelo mostrandoci la realtà della camera delle torture. Ma lo prendiamo per vero lo stesso. Questa bolla esiste solo nella testa di Jonathan Pryce, uomo comune come noi, e questo ci basta.

duffogrup

Riparto dall’immondizia. Non solo l’immondizia vera e propria ma anche quella umana. Quella rappresentata da chi, senza farsi alcun problema, si disfa della prima nei modi più disparati ma rigorosamente contrari alla legge: dal banale apro il finestrino dell’auto e getto il rifiuto in corsa, al più originale metto tutta la rumenta di casa indifferenziata nel sacchetto del supermercato e lo ficco a forza dentro al primo cestino pubblico che trovo per strada (o in autostrada, come mi è più volte successo di vedere).

Mentre faccio jogging vicino casa, su una strada di campagna che costeggia una statale, mi imbatto in una discarica improvvisata di plastiche, cartacce e mascherine buttate sull’erba del terrapieno, in corrispondenza di un’area di sosta, presumibilmente da svariate decine di stronzi. Evidentemente i suddetti non riuscivano proprio a tenersi quella roba in macchina un minuto di più. Nei mesi scorsi quella pattumiera a cielo aperto non c’era e mi ritrovo a pensare come il lockdown abbia abbassato ogni livello di pudore nel modo di comportarsi, d’altronde tutti questi mesi al chiuso ci hanno fatto passare in poco tempo dal girare per casa in jeans al farlo in tuta e da questa alle mutande. Dal barbiere ogni 2 mesi, a pettine e gel davanti allo specchio del bagno, per finire coi nidi di rondine tra i capelli. Questa trasandatezza a quanto pare si è trasferita anche nell’etica di come viviamo il mondo. E dopo questo pensiero faccio una considerazione che mi inquieta: come sarebbe bella una società di individui che rispettano la legge solo perché è giusto farlo. E se uno sbaglia, zac! Se uno abbassa il finestrino e butta la mascherina, zac! Se uno parcheggia dove non deve, zac! Se uno anche solo ci pensa, zac! Insomma mi accorgo che sto pensando con invidia ad una società non molto diversa da quella descritta da Orwell in 1984 (di cui incidentalmente sto ascoltando l’audiolibro). E’ veramente possibile pensare in chiave utopica ad una società nata nella mente del suo creatore per essere l’esempio più aberrante di distopia?

Chiaramente Orwell scriveva 1984 in pieno stalinismo, le sue paure e le sue visioni erano molto più reali di come le possiamo percepire noi oggi. Aveva un esempio concreto di cosa era diventata la fattoria quando i maiali avevano fatto fuori gli altri animali dopo la rivoluzione. Però se pensiamo a singoli fattori originari e fondanti di quella stessa rivoluzione, elementi come l’egualitarismo giuridico dei cittadini, la parificazione delle condizioni economiche degli individui più poveri e il ristabilimento dell’ordine da una situazione di caos, anche violento, non si può negare che gli stessi si inserirebbero perfettamente anche nella genesi di una società utopica. Insomma una società fatta di individui uguali che lavorano produttivamente e che rispettano le stesse leggi paradossalmente diventa allo stesso tempo un mattone costitutivo di una società utopica e di una distopica. Come se un esercito di uomini-compagni-robot racchiudesse dentro sé i semi di un mondo ideale e terribile allo stesso tempo.

Da un punto di vista dell’immaginario narrativo popolare contemporaneo però questa duplicità non è stata mai considerata con l’attenzione che avrebbe meritato. L’individuo comune è una figura di contorno delle grandi narrazioni distopiche post 2000. I romanzi e i film di Hunger Games e Divergent ruotano attorno alle gesta delle loro protagoniste, che “divergono” appunto dal resto dei cittadini. E’ vero che spesso in questo tipo di narrazioni il popolo partecipa alla ribellione e, a seguito di questa seconda rivoluzione, si viene a generare una nuova utopia (con aspetti simili alla nostra realtà, alla faccia dell’autoconsolazione) ma questa partecipazione in realtà avviene solo in seguito alla rottura delle regole che l’eroe ha iniziato. In Matrix Morpheus arriva ad affermare che coloro che stanno ancora dormendo all’interno di Matrix vanno considerati come nemici potenziali, naturalmente fino al risveglio che porterà loro il politburo dei rivoluzionari. I simbolismi abbondano.  In queste storie la spinta che porta una società totalitaria e repressiva, costituita nella sua quasi totalità da uomini medi rispettosi delle regole, a diventare una società libera e condivisa passa necessariamente per la rivolta violenta del protagonista. Queste narrazioni presumono che quelle stesse regole, a volte frutto di scelte passate persino condivisibili, siano diventate oppressive e non possano essere più cambiate proprio perché al popolo, e ai singoli uomini che lo compongono, manca quella spinta a romperle che invece possiede l’eroe. Nel film Ember – Il mistero della città di luce, la popolazione di questo kolchoz sotterraneo accetta con cieca rassegnazione il dettame dei leggendari Costruttori di rimanere a vivere sottoterra. Il limite di questo auto esilio dalla superficie terrestre va perso nell’ideologia che quello di Ember sia l’unico modo possibile di vivere anche a discapito di non comprendere quale era il vero significato di quel primo gesto rivoluzionario. I cittadini di Ember accettano pacificamente il razionamento dei viveri e le continue mancanze di energia accontentandosi di celebrazioni musicali dello splendore della loro città e crogiolandosi nella sicurezza di una suddivisione lavorativa dove ognuno ha un posto di lavoro sicuro. Praticamente degli androidi. Arrivano persino ad accettare con fervore il dominio su di loro di una figura indubbiamente staliniana rappresentata dal sindaco, Bill Murray, con un aiutante in perfetto stile Beria, interpretato da Toby Jones.

In queste storie la spinta che porta una società totalitaria e repressiva, costituita nella sua quasi totalità da uomini medi rispettosi delle regole, a diventare una società libera e condivisa passa necessariamente per la rivolta violenta del protagonista. Queste narrazioni presumono che quelle stesse regole, a volte frutto di scelte passate persino condivisibili, siano diventate oppressive e non possano essere più cambiate proprio perché al popolo, e ai singoli uomini che lo compongono, manca quella spinta a romperle che invece possiede l’eroe. Nel film Ember – Il mistero della città di luce, la popolazione di questo kolchoz sotterraneo accetta con cieca rassegnazione il dettame dei leggendari Costruttori di rimanere a vivere sottoterra. Il limite di questo auto esilio dalla superficie terrestre va perso nell’ideologia che quello di Ember sia l’unico modo possibile di vivere anche a discapito di non comprendere quale era il vero significato di quel primo gesto rivoluzionario. I cittadini di Ember accettano pacificamente il razionamento dei viveri e le continue mancanze di energia accontentandosi di celebrazioni musicali dello splendore della loro città e crogiolandosi nella sicurezza di una suddivisione lavorativa dove ognuno ha un posto di lavoro sicuro. Praticamente degli androidi. Arrivano persino ad accettare con fervore il dominio su di loro di una figura indubbiamente staliniana rappresentata dal sindaco, Bill Murray, con un aiutante in perfetto stile Beria, interpretato da Toby Jones.

Naturalmente anche in questo caso sono due giovani maverick a rompere lo status quo, due freak che capiscono che in quello stato di cose qualcosa non torna. Come per Neo in Matrix, anche per Lina e Doon in Ember, per Katniss in Hunger Games, per Tris in Divergent e così via, possiamo applicare le parole rivelatrici dell’Architetto:“La tua vita è il prodotto di un residuo non compensato nel bilanciamento delle equazioni inerenti alla programmazione di Matrix: tu sei il risultato finale di un’anomalia che nonostante i miei sforzi sono stato incapace di eliminare da quella che altrimenti è un’armonia di precisione matematica.” Matrix è perfetta nella sua falsità, l’imperfezione è la ricerca di verità.

Naturalmente anche in questo caso sono due giovani maverick a rompere lo status quo, due freak che capiscono che in quello stato di cose qualcosa non torna. Come per Neo in Matrix, anche per Lina e Doon in Ember, per Katniss in Hunger Games, per Tris in Divergent e così via, possiamo applicare le parole rivelatrici dell’Architetto:“La tua vita è il prodotto di un residuo non compensato nel bilanciamento delle equazioni inerenti alla programmazione di Matrix: tu sei il risultato finale di un’anomalia che nonostante i miei sforzi sono stato incapace di eliminare da quella che altrimenti è un’armonia di precisione matematica.” Matrix è perfetta nella sua falsità, l’imperfezione è la ricerca di verità.

(continua)

The Ventures – The 2000 Pound Bee (Parts 1 & 2) (1962)

The Crystals – Then He Kissed Me (1963)

The Beach Boys – Don’t Worry Baby (1964)

The Supremes – Baby Love (1964)

The Righteous Brothers – You’ve Lost That Loving Feeling (1964)

Petula Clark ~ Downtown (1964)

Jerry Butler – I don’t want to hear it anymore (1964)

Bob Dylan – She Belongs to Me (1965)

The Animals – We’ve Gotta Get Out Of This Place (1965)

13th Floor Elevators – You’re Gonna Miss Me (1966)

Donovan – Season of the Witch (1966)

Robert Knight – Everlasting Love (1967)

Frankie Valli – Can’t Take My Eyes off You (1967)

Traffic ~ Hole in My Shoe (1967)

The Spencer Davis Group – I’m a Man (1967)

Otis Redding – Sittin’ On the Dock of the Bay (1967)

Buffalo Springfield – Mr. Soul (1967)

Soft Machine – Why Are We Sleeping? (1968)

The Turtles – You Showed Me(1968)

The Kinks – The Village Green Preservation Society (1968)

Scott Walker – Copenhagen (1968)

Steppenwolf – Magic Carpet Ride (1968)

Nick Drake – River Man (1969)

Sly & The Family Stone – I Want to Take You Higher (1969)

Fairport Convention – Crazy Man Michael (1969)

Bridget St. John – Ask Me No Questions (1969)

Frank Zappa – Peaches En Regalia (1969)

Grateful Dead – St. Stephen (1969)

The Stooges – No Fun (1969)

King Crimson – 21st Century Schizoid Man (1969)

I mindhunters della splendida serie Netflix creata da David Fincher sono cacciatori di menti, cioè di processi mentali e cognitivi. A guidarli è una domanda: come ragiona un assassino seriale? Così Holden Ford e il suo compare Bill Tench, in qualità di esperti del dipartimento di scienze comportamentali del FBI, operano come codificatori e classificatori di serial killer. Rintracciare il nesso tra comportamento deviante e il pensiero che lo genera sembra essere la missione che li guida. Mi pare interessante dire in che senso i protagonisti siano dei cacciatori di menti: cacciano la testa anziché il corpo, mentre i serial killer, l’oggetto delle loro ricerche, sono soprattutto dei cacciatori di corpi. Corpi da distruggere, da annichilire. Corpi come oggetti del desiderio perverso e come prede, al punto che l’ambiente in cui si muovono è una specie di territorio di caccia in cui studiare il percorso della potenziale vittima. Per poi farlo diventare, dopo aver consumato il delitto, un terreno cerimoniale, un luogo in cui tornare per sperimentare di nuovo le sensazioni e il godimento dell’uccisione.

Se quello dell’assassino appare come una specie di comportamento mosso dal desiderio, i mindhunters cercano di cancellare il desiderio e le sue tortuosità per ridurre il loro oggetto di analisi a una serie di legami causa-effetto prevedibili. C’è dietro tutto questo un sogno cognitivista, come se si cercasse di ridurre l’uomo alla sua mente e la mente ai suoi circuiti neuronali, per fare in modo che il loro comportamento sia prevedibile e per consentirne l’arresto. L’elemento che sfugge, come se fosse una specie di punto cieco che Holden e Bill devono lasciare fuori campo, è l’inconscio, cioè quello che la mente non potrà mai sapere di se stessa. Sono costretti a tenere fuori campo tutto questo perché se ammettessero che la mente ha alla base una zona morta, qualcosa che ignora su se stessa, un non-sapere costituivo, verrebbe meno il presupposto stesso del loro metodo: intervistare i serial killer per comprendere, attraverso le loro parole, dei modus operandi confrontabili, organizzabili, categorizzabili.

Nella seconda serie di Mindhunter assistiamo a una sfilata di personaggi che mi pare più che altro un catalogo di modi di funzionare deviati della mente. Ma la deviazione va fatta emergere perché dallo scarto rispetto alla norma si deve partire per individuare schemi e regolarità. Ecco allora l’assassino che cerca di darsi un tono facendo del cattivo uso del linguaggio una specie di travestimento; ecco lo scemo che non è nemmeno in grado di capire che le cose non vanno prese alla lettera (per lui basta scrivere “questo foglio non proviene dalla base militare” per essere convinto che la polizia gli crederà). C’è il geniale Ed Kemper, che condivide con i due investigatori lo stesso presupposto di analisi comportamentale e che appare il capostipite di una nuova razza di cacciatori-raccoglitori dedita a cacciare i propri simili (una nuova razza? Ma non siampo proprio noi gli impassibili cacciatori che mettono il proprio comportamento al servizio dei propri desideri?). E poi c’è Charles Manson, il manipolatore, il dio straccione, il nano, il guru hippie, il piccolo cristo del deserto che infesta gli incubi pubblici dell’America. Lui sì che è il rovescio dei cacciatori di menti, dato che è l’unico che, prescindendo dal bisogno di uccidere, cerca di fare della devianza una specie di vocazione sociale. La sua “Famiglia” è un nucleo di resistenza in vista di un’apocalisse fatta di guerra razziale e fallimenti del sistema educativo. Al punto che si propone come specchio distorto del fondamento familiare del sogno americano. E ha buon gioco nel far perdere le staffe a Bill, distrutto dal dubbio di essere in qualche modo complice di quello che ha fatto il figlio adottivo.

Dopotutto la vera tragedia di questi strani individui è che sono dei solitari. Il loro desiderio non può essere socializzato, sono ibridi privi di un linguaggio comune, incapaci di riprodursi o di trovare persone simili a loro. Il problema dei serial killer è infatti quello di non aver un modo per replicare il loro dna fatto di pulsioni incontrollabili. La definizione stessa dell’assassino seriale messa a punto dal Bureau è legata alla possibilità di isolare sequenze criminali per renderle riconoscibili. E per impedire che si replichino. E per questo Kemper è, in un certo senso, il vero terzo membro del gruppo di ricerca. Il suo interesse sembra essere quello di aiutare la messa a punto di analisi con un obiettivo simmetrico a quello degli investigatori. Se scopro le regole della mente posso prevenire i comportamenti devianti. O forse – e qui il presupposti degli studiosi di scienze comportamentali viene invertito, posso trovare un modo per renderli stabili, per farli moltiplicare, per diffonderli. E Kemper non dice altro che questo: voi potete riconoscere solo le sequenze perdenti, i moduli comportamentali di chi si è fatto catturare, fallendo come cacciatore. Come se l’FBI potesse mappare il codice genetico solo di animali estinti, lasciando aperto un dubbio: e se gli altri, quelli che non si fanno riconoscere e non si fanno prendere, fossero quelli che hanno già vinto? Predatori che hanno ormai scavalcato la capacità di comprensione delle prede.

E intanto, impassibili, ignorando quello che succede accanto a loro, gli strizzacervelli e le assistenti sociali cercano di rassicurarsi a colpi di protocolli medici, analisi dei comportamenti familiari, definizioni di ambienti sani e decorosi. Loro sanno come dovrebbe funzionare una mente normale. Come se la mente non fosse una macchina che funziona anche attraverso i suoi giri a vuoto. E come se le interviste che punteggiano la serie non fossero quello che in efetti sono: registrazioni di sintomi, tracciati delle radiazioni di un buco nero. La domanda è quella antica: chi caccia e chi viene cacciato? Che più un secolo fa Freud, il vero grande rimosso di Mindhunter, ha trasformato nell’enigma del soggetto. Chi ha la precedenza tra la coscienza e l’inconscio?

Caetano Veloso – Tropicalia (Brasile 1968)

Los Holy’s – Sueño Sicodélico (Perù, 1967)

Raul Seixas – Mosca na Sopa (Brasile 1973)

Assagai – Telephone Girl (Sudafrica, 1971)

Femi Kuti – Truth Don Die (Nigeria, 1998)

Soyol Erdene – Song of My Happiness (Mongolia, 1981)

Elias Rahbani – Dance of Maria (Libano, 1972)

Yma Sumac – Ataypura (Perù, 1950)

Ngozi Family – Night of Fear (Zambia, 1977)

Jackie Mittoo and The Soul Vendors – Drum Song (Giamaica, 1968)

Sun City Girls - The Shining Path (USA, 1990)

Alma y Vida – Don Quijote de barba y gabán (Argentina, 1972)

Mano Negra – Mala Vida (Francia, 1988)

Cesaria Evora – Sodade (Capo Verde, 1992)

Bombino – Amidine (Niger, 2013)

Mulatu Astatke – Yegelle Tezeta (Etiopia, 1972)

Devendra Banhart – Santa Maria Da Feira (USA, 2005)

Jorge Ben Jr – Take It Easy My Brother Charles (Brasile, 1969)

Os Korimbas – Sémba Braguez (Angola, 1974)

Beck – Tropicalia (USA, 1998)

duffogrup

Nonostante la distribuzione ricattatoria che Your Name ha avuto nel nostro paese all’interno della rassegna denominata Anime al cinema, caratterizzata da proiezioni effettuate durante i giorni feriali al prezzo di 11 Euro, il successo di pubblico è stato tale che il film di Makoto Shinkai è rimasto nelle sale molto più rispetto alle previsioni iniziali del distributore. Oltre alle date iniziali del 23/24/25 gennaio in alcune città il film è stato proiettato anche nelle settimane successive, sempre a prezzo maggiorato giustificato dall’appellativo ormai ineluttabile di evento speciale. Un successo trainato dal passaparola tra i fan nostrani degli anime e che dovrebbe far pensare i distributori “normali” sul fatto che in Italia, film dello studio Ghibli a parte, esiste un mercato recettivo verso questo tipo di prodotto cinematografico e che lasciarlo del tutto nella disponibilità di un unico soggetto, che continua a ricattare (non mi viene in mente altro verbo) gli appassionati di anime, è un controsenso economico oltre ad essere un freno enorme dal punto di vista culturale.

Ma veniamo al film in sè che è bello e sicuramente merita tutto il successo che ha avuto in giro per il mondo.

Ma veniamo al film in sè che è bello e sicuramente merita tutto il successo che ha avuto in giro per il mondo.

Non arriverò a definirlo un capolavoro come ha fatto Mastro Stout, ma sicuramente è un film che in ogni sua parte è fatto molto bene: dalla storia, al character design, alle canzoni, tutto è realizzato con estrema cura. Lascio il termine capolavoro ad una manciata di titoli che si stagliano nella mia memoria come delle vette difficilmente avvicinabili. Però è rassicurante che nonostante una leggenda come Hayao Miyazaki e il suo studio Ghibli abbiano smesso da più di tre anni di produrre film, lo spazio lasciato libero sia stato subito occupato dai film di nuovi autori. Il fatto che Your Name risulta essere un ottimo film comunque è molto importante, perchè si inserisce in quel processo di cambiamento generazionale che sta vivendo il cinema d’animazione giapponese. Ogni film è una nuova prova, un nuovo esame per un autore giovane come Shinkai. Tra i tanti che avrebbero dovuto partecipare alla gara per essere nominato erede di Miyazaki-sama sono rimasti in gioco (causa i decessi prematuri di Yoshifumi Kondō e Satoshi Kon, e la crisi esistenziale-professionale di Hideaki Anno) solamente due nomi: Makoto Shinkai e Mamoru Hosoda. E’ proprio ad uno dei titoli di quest’ultimo, La ragazza che saltava nel tempo, che ho subito pensato durante la visione di Your Name. Il tema del viaggio nel tempo, del destino e della sua (im)mutabilità, l’eta dei protagonisti, contraddistinguono entrambe le pellicole. L’elemento che distingue Your Name è senza dubbio quello spirituale, l’azione delle divinità shintoiste è evidente anche se le immagini non lo rendono esplicitamente.

C’è però un piccolo elemento, quasi trascurabile, che ho notato essere presente in misura maggiore o minore sia nel film di Shinkai che in quelli di Hosoda e che continua a non convincermi. Mi riferisco al fatto che sempre di più nei film post Studio Ghibli trovo situazioni in cui elementi del disegno e cinematografici si richiamano espressamente all’animazione televisiva. Per esempio i visi deformati e le stilizzazioni nei momenti di imbarazzo o di rabbia dei protagonisti e in generale nei momenti comici della pellicola. Mi sembra un elemento che stride col tono stilistico che quei film mantengono per il resto del tempo. Se facciamo un paragone con Miyazaki, certi momenti nei film Ghibli erano rari e comunque non “staccavano” troppo dal resto. In Ponyo per esempio ci sono diversi momenti definibili come infantili ma sono inseriti nel contesto di un film destinato ad un pubblico molto giovane. Sicuramente qualcuno obietterà che quegli elementi risultano essere distintivi dell’animazione giapponese però è un obiezione che prevede una consequenzialità tra anime in tv e anime cinematografici. Ritengo invece che il cinema d’animazione deve essere qualcosa di diverso rispetto all’animazione televisiva e un autore dovrebbe divaricare ad ogni film un po’ di più questa differenza. Insomma per realizzare anime cinematografici non bisogna limitarsi a portare una televisione in alta definizione al cinema, ma bisogna pensare ad un linguaggio diverso con altri standard rispetto a quelli televisivi.

C’è però un piccolo elemento, quasi trascurabile, che ho notato essere presente in misura maggiore o minore sia nel film di Shinkai che in quelli di Hosoda e che continua a non convincermi. Mi riferisco al fatto che sempre di più nei film post Studio Ghibli trovo situazioni in cui elementi del disegno e cinematografici si richiamano espressamente all’animazione televisiva. Per esempio i visi deformati e le stilizzazioni nei momenti di imbarazzo o di rabbia dei protagonisti e in generale nei momenti comici della pellicola. Mi sembra un elemento che stride col tono stilistico che quei film mantengono per il resto del tempo. Se facciamo un paragone con Miyazaki, certi momenti nei film Ghibli erano rari e comunque non “staccavano” troppo dal resto. In Ponyo per esempio ci sono diversi momenti definibili come infantili ma sono inseriti nel contesto di un film destinato ad un pubblico molto giovane. Sicuramente qualcuno obietterà che quegli elementi risultano essere distintivi dell’animazione giapponese però è un obiezione che prevede una consequenzialità tra anime in tv e anime cinematografici. Ritengo invece che il cinema d’animazione deve essere qualcosa di diverso rispetto all’animazione televisiva e un autore dovrebbe divaricare ad ogni film un po’ di più questa differenza. Insomma per realizzare anime cinematografici non bisogna limitarsi a portare una televisione in alta definizione al cinema, ma bisogna pensare ad un linguaggio diverso con altri standard rispetto a quelli televisivi.

Mastro Stout

Ho visto “Kimi no na wa” (titolo internazionale: “Your Name”). Capolavoro, e non solo dell’ottava arte. Un’opera enorme, riuscita sotto tutti i punti di vista: realizzazione tecnica impressionante (effetti di luce di tale livello, sinceramente, io e gli altri divoratori di anime presenti con me in sala non li avevamo mai nemmeno lontanamente visti); storia commovente ma, al solito nelle opere nipponiche, intervallata da momenti ironici godibilissimi; sceneggiatura a orologeria; personaggi molto ben delineati (considerata la durata della pellicola, che non è certo un film-fiume). Ma soprattutto un film la cui struttura narrativa è paragonabile a una corsa sulle montagne russe, sia per quanto riguarda i numerosi momenti sentimentali – capaci di toccare l’animo e strappare un singulto anche a noi inveterati cuori di pietra – sia per l’attesa di un finale che, in fondo, tutti desidereremmo sia happy ma che viene costantemente, e sapientemente, rimandato di minuto in minuto, in modo da creare un meraviglioso senso di attesa, da stillicidio emozionale. Per “riprendermi”, tanto per dire, la mattina dopo averlo visto mi son sparato un disco dell’ex reverendo Manson nel chiuso dell’abitacolo automobilistico.

Ammirate gli aloni lasciati dalle tazze di the caldo appoggiate su un tavolo, i raggi del sole che tagliano le nuvole e realizzano magnifici giochi di ombre sul terreno, le scie luminescenti delle terrificanti comete che piovono dall’alto e, più in generale, ogni singolo dei 107 minuti di cui è composto “Kimi no na wa”. Non c’è un attimo che sia sprecato, superfluo. È un flusso di immagini e parole perfetto, malinconico ed emozionante, che ha purtroppo il suo termine con l’ultimo dei titoli di coda. Un’opera che lascia qualcosa dentro il cuore, un vero messaggio di speranza per ogni uomo e donna di questa terra, cosa rarissima nei prodotti di fiction contemporanei, accecati dalla sincopata foga di dire/parlare/urlare, quando la vera ricchezza nasce quasi sempre dalla sottrazione di dialoghi e di scene, da un minimalismo che è tipico, ça va sans dire, della cultura nipponica.

Ricordo come al termine della proiezione, nel corso delle classiche chiacchiere di commento che ci si scambia tra gli amici presenti, ho sollevato per l’ennesima volta (cosa davvero brutta il diventare vecchi…) l’atavico problema del cinema italiano dell’essere totalmente incapace di realizzare anche solo pallide imitazioni di opere di cotal fattura. E sì che mai come in questi ultimi anni il nostro cinema ha iniziato – con immane fatica, sia chiaro – un processo di lento allontanamento dalla generale monnezza che puntualmente (ri)propone a ogni Natale sospinto, una diversificazione dei propri prodotti di fiction cinetelevisiva, quasi una quest di fabbricazione di lavori afferenti a generi di nicchia, da sempre bollati come di serie B se non peggio. In tal senso, la luce in fondo al tunnel è rappresentata da un paradigma umano: Stefano Sollima, vero e proprio guru del rinato crime tricolore, genere che, mai come oggi, gode di uno strameritato seguito, al cinema e in tv, tanto da aver meritatamente contribuito a innalzare il regista romano alle vette hollywoodiane. È infatti prossimo il sequel di “Sicario” (per la cronaca, uno dei film più belli di inizio millennio, pardon, uno dei migliori tre di inizio millennio), da lui diretto.

Ora, non per voler per forza collegare “Kimi no na wa” all’ottimo Sollima ma un terreno comune tra i due fenomeni c’è ed è la piattaforma di streaming Netflix. Questa, infatti, ha non solo presentato al pubblico di casa nostra l’opera precedente – e, inutile dirlo, magnifica – del maestro Shinkai Makoto, intitolata “Kotonoha no niwa” (“Il giardino delle parole”) ma sta anche producendo il serial televisivo tratto dal romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo “Suburra”, la cui versione cinematografica è stata girata dal director delle pluripremiate serie di “Romanzo Criminale” e “Gomorra”.

Grande lungimiranza? Ottimo fiuto commerciale (dirlo, in tale contesto, non è una bestemmia)? Piena e consapevole comprensione di ciò che merita DAVVERO proporre e produrre, di ciò che è anzi necessario offrire a un pubblico sempre più analfabeta in ogni campo? Probabilmente tutte queste cose assieme e molto di più. Lunga vita a Netflix (e agli anime ovviamente)!

Non manca proprio nulla nel disco “oscenamente pop”, come avevano annunciato, dei Baustelle. L’amore e la violenza, fin dalla copertina, richiama un certo gusto per maladolescenze, avere vent’anni e tormentose carezze lesbo, ma tutto come visto attraverso una cortina, la distanza di un filtro citazionista bello fitto. Molto Battiato epoca Voce del padrone, un sacco di archi di un qualche disco perduto dei Rondò Veneziano. Bianconi sembra sulle tracce di un cantautorato classico, tra Vecchioni e De Gregori, con fraseggi più leggeri di quelli alla De Andrè dei tempi dei Mistici dell’Occidente, e con un pizzico di femme fatale svenevole e decadente: diciamo Dalida come la potremmo vedere in un ipotetico tardo giallo all’italiana.

I Baustelle non sono nuovi, ovviamente, nel farcire le loro musiche di allusioni e riferimenti diretti, ma è come se la lancetta si fosse spostata in avanti. Se Fantasma era un disco mostruosamente farcito di svolazzi morriconiani, orchestre, dissonanze, in una specie di ricostruzione fantasmatica (appunto) degli anni settanta, qui sembra che il confronto sia con la prima vera epoca della disperazione e della decadenza italica: i primi ottanta, il riflusso, la disco, gli archi non suonati dal vivo ma richiamati dal mellotron. Con una forte presenza dell’altro Bianconi, Ettore, che sfodera un certo gusto elettronico, un po’ Vangelis e un po’ Neon Demon, o un Suspiria in bassa fedeltà (le prime battute di “Lepidoptera” sono superbe). E allora ecco che questo disco non sarebbe stato fuori posto in una radiolina la domenica mattina, attorno al 1981, con Amanda Lear, un certo Battisti orchestrale, sample di Sandokan, persino i Ricchi e Poveri.

Viene fuori così quello che èun altro riferimento parallelo, il Sebastien Tellier del periodo Sexuality: “L’Amour e la violence” ed elettronica melodica da eurofestival, con una patina retro ricreata benissimo. Le melodie sono irresistibili e molto italiche, e Rachele è in gran spolvero. Per il resto, non mancano epicurei, occultisti, fauna artistica trattata male, Justine, un gusto sadomaso che sembra venire dalle collezioni di lepidotteri delle amanti di Duke of Burgundy di Peter Strickland. E il solito contorno, irresistibile, di stati clinici: melanconie, depressioni, meteoropatie, dipendenze chimiche e affettive, perversioni suggerite, reflussi gastrici. Rime virtuose tra tamerici e amici, , dischi dell’estate e spiagge deturpate; apparizioni di falene di luce, David Foster Wallace, ere dell’acquario, processioni, euforie da balli di gruppo nel fantastico apocrifo Abba di “Musica Sinfonica”. Santi e Martiri dei rapporti di coppia, con un po’ di ottimismo derivante dall’accettazione del tempo che passa, perché sono più di quaranta, ragazzi, e si sentono tutti, e non è certo un male. Euforie sul bordo del disastro, discoteche a Palmira, un’Europa Terminale che costeggia l’abisso e fa quello che in tutti i miti fanno gli dei quando la terra gli fugge da sotto i piedi: inizia a ballare.